遗憾的是,现阶段我们对“未知来电”带来的骚扰,仍缺乏规范或监管。

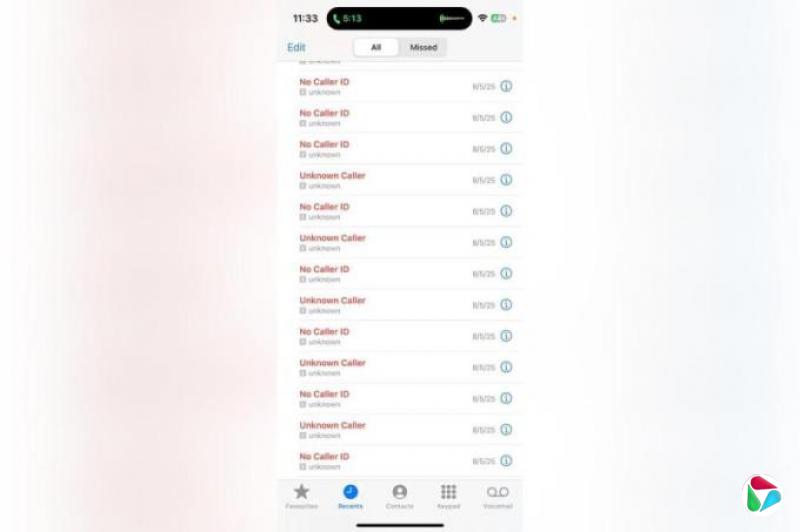

大约两个月前,我开始频繁接到一连串未知来电,没有号码显示,接通后对方一言不发,几秒后便挂断,令人摸不着头脑。更离谱的是,有时一天可达二三十通,甚至每隔几分钟就来一通。

对一般人而言,这已足够困扰;对我这样须要频繁使用手机录音、拍视频的记者,简直是职场灾难,来电一响,录制中断,采访被打乱。我尝试用手机设置拦截陌生来电,但朋友提醒,这可能连真正重要的联络也一并挡掉,建议慎行。

致电电信公司查询时,对方起初只说“未知来电”是他们提供的一项服务,无法透露更多。直到我表明这已构成骚扰并坚持要求调查,他们才松口,指电话其实来自本地“C银行”。

我曾申请这家银行的信用卡,但因之前外派中国,多次忘记缴费,要额外支付逾期违约金,所以决定将它取消。卡是取消了,但系统里还残留一笔20多元的尾款。我无法登入网银查询,也未收到明确通知,只能电邮银行查询,却迟迟无人回应。

得知未知来电是发自C银行后,在几番追问下,我总算联络上银行的追债部门。对方承认,这些电话是他们部门拨出,目的就是要我“主动联络”他们。

听到这里我真的火了,因为明明之前已在电邮中表明在国外不便通话,要求以书面沟通,却石沉大海;反而是不断以这种隐晦、近乎骚扰的方式打来电话,不报来意、不留信息,要我如何判断是谁来电?

更令我震惊的是,对方振振有词说,这是他们的“标准追债程序”。但这套程序明面上是在追债,实际上更多是一种骚扰,是一种心理战术,让电话的另一方处于不安。

事实上,这类手法与传统非法放贷,或俗称的“大耳窿”所采用的骚扰式追债方式,并无本质差别。近年来有报道指出,他们的追债方式也逐渐“科技化”,催收手段更隐蔽、更自动化。例如利用系统短时间内向债主或担保人拨打数百通电话,以达到逼迫效果。

如今,正规金融机构与非法放贷者的追债手段竟如此相似,不禁让人质疑:究竟是谁在效仿谁?

遗憾的是,现阶段我们对“未知来电”带来的骚扰,仍缺乏规范或监管。作为受监管的金融机构,银行与客户的交涉应以专业与诚信为本。即便面对客户拖欠款项,也必须依法行事,而不是以擦边球的方式施压。

如果这类“标准程序”长期获得默许,新加坡金融体系中合法与非法之间的界限将愈发模糊,受损的不仅是客户的权益,也将动摇公众对金融机构正当性的信任。

(作者是《联合早报》本地新闻高级记者)