中国甘肃省天水市一所幼儿园近日曝出集体铅中毒事件,233名无辜幼童因食用涂上彩绘颜料的糕点,面临大脑和神经系统受损等终身不可逆的健康危害,事件迅速引发舆论海啸。

据上游新闻报道,这起事件发生在民办的天水褐石培心幼儿园。幼儿园家长透露,近日一些幼童吃两口饭就会吐,到医院检查后发现数十名儿童血铅超标中毒,毒性来源疑为三色发糕、粟米包等食物。

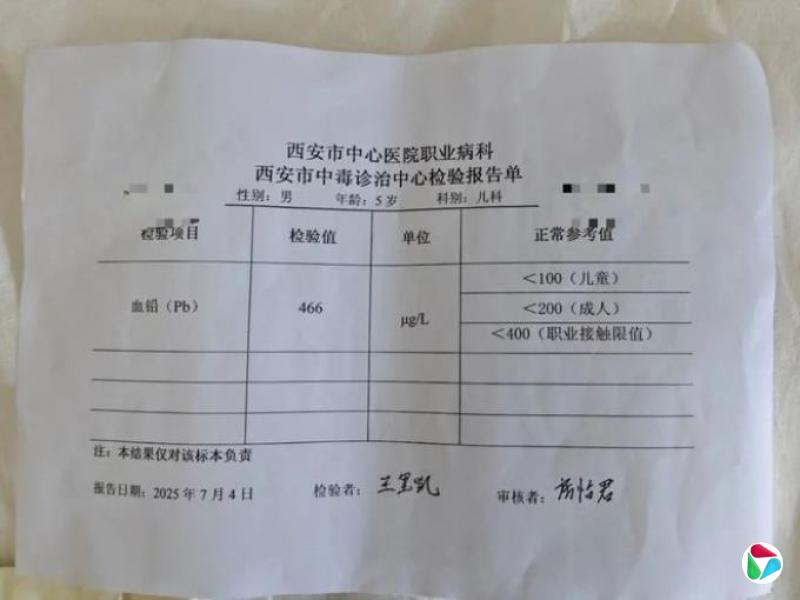

事件曝光后,部分幼儿家属分别从天水前往陕西省会西安就医。被送到西安市中心医院检查的幼童中,有至少70人血铅超标。平日与孩子们同吃同住的多名幼儿园老师,经检测血铅也严重超标。

甘肃官方星期二(7月8日)发布的调查通报显示,截至星期一(7日)晚上10时,涉事幼儿园的251名幼儿已全部检测。根据血铅标准认定,血铅异常233人、正常18人。

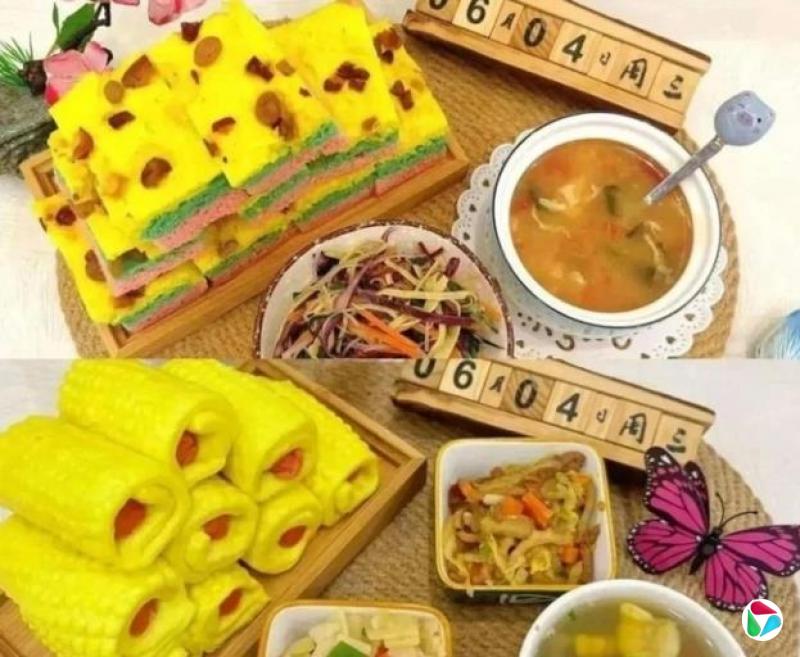

通报还揭露了令人匪夷所思的情节:幼儿园朱姓园长和李姓投资人为进一步扩大招生来源、增加收益,同意由后厨网购不可食用的彩绘颜料,将其添加进给孩童食用的糕点中。这些颜料的包装上明确标注“不可食用”。

如今,涉事幼儿园园长、投资人和厨师等八人已被刑事拘留,但公众的愤怒远未平息。事件焦点也已超越食品安全范畴,指向商业利益输送和官方公信力问题,升级为一场制度信任危机。

调查结果令许多人最为震惊的是,添加有毒颜料的行为并非一时疏忽,而是出于“扩大生源、增加收益”的商业动机。

添加彩绘颜料和吸引学生的关系何在?网民普遍推测,幼儿园通过色彩鲜艳的食品照片进行营销,希望借此吸引更多家长报名。

如此为招生穷尽一切手段,甚至想到从学生餐食的颜色下手,除了令人错愕,也折射出商业教育机构在利益驱动下不计后果的作为。

但更令人不解的是,食用色素的价格并不高,有些甚至比彩绘颜料还便宜。并且如果只是为了提高食品视觉吸引力,完全没必要特地使用彩绘颜料,只要把宣传海报上的色彩调得更鲜艳即可。

在食品中使用彩绘颜料,是出于无知,还是明知有毒仍执意使用?若属后者,是否等同于蓄意谋害?这些问题,仍有待进一步调查与厘清。

家长跨省就医后质疑检测造假

这场风波中更大的信任危机,体现于家长对检测数据的质疑。据报道,幼儿园在7月初通知家长做集体检查,家长才得知孩子身体可能出了状况。然而,幼儿园安排的是集体检测,结果也仅以口头形式告知,并没有提供个人检验报告。

不少家长不放心,决定带孩子前往附近大城市西安的医院作进一步检查,结果发现血铅含量中毒超标,由此引发对天水检测结果造假的质疑。

据“极目新闻”报道,多名家长带孩子赴西安做身体检查期间,还收到短信通知称,天水方面已安排政府部门人员赶来西安协助,“提供诊疗咨询、医院代挂号、帮助衔接床位、接站等保障服务”。

种种信息不透明和关键细节缺位,让质疑的雪球越滚越大。中国网民开始讨论:用彩绘颜料美化糕点的说法似乎不合逻辑,真正导因是否另有隐情,例如附近水源或工地污染?天水方面的检测程序又是否涉及干预,甚至牵涉“保护伞”?这些虽然都是猜测,但在233名幼童遭受无妄之灾后,公众提出这样的质问,也情有可原。

20年后铅中毒阴影又来袭

这起事故让很多人想起2006年同样发生在天水市的另一起铅中毒事件。当时,天水市疾控中心检测显示绝大部分儿童铅量正常,村民后来把孩子带到西安医院,却测出211人铅严重超标,68人铅中毒。最终,当地涉污染环境的铅冶炼厂被令停产。

近20年后,铅毒的阴影再度笼罩天水,有舆论自然而然将两起铅中毒事故连接起来,怀疑此次事故与当地未解的环境污染隐患有关。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进就此在微博评论称,出事地区存在严重铅污染问题的说法主要是联想,但也无法排除可能性,关键还是官方要提供充分信息。

胡锡进写道:“官方处理各种事情往往不希望舆情过大,担心由此引来追责和混乱,因此希望大事化小小事化了,缺少主动揭问题盖子的意愿。这种印象的形成是多因的,然而如果不通过实际行动扭转这个印象,后患无穷。”

毕竟,血铅中毒并非小事。有专家指出,儿童血铅超标可能引发智力障碍和生长发育迟缓,甚至造成终身不可逆转的损伤。网络上流传有家长得知检测结果后,在医院崩溃痛哭的画面,进一步加剧了公众的同情与愤怒。

面对汹涌舆情,天水官方表示将“汲取教训、举一反三,全面排查、全面整治”。市长刘力江说,对此次事件造成的幼儿家庭的身心伤害“深感痛心、十分自责,将千方百计做好幼儿治疗康复和后续保障工作”。

舆论场上也再次响起加强食安监管、填补食安制度漏洞、强化幼儿园从业人员培训等呼声。事实上,许多幼儿园后厨人员可能未受过系统培训,竟能将不可食用的染料用于食品调色;即便存在抽检与巡查机制,往往也流于形式,未能真正筑牢安全防线。

这些必然是一场公共安全事故后须进行的反思,但事实也是,中国食品安全早已不是新话题——2008年的毒奶粉丑闻仍记忆犹新,2025年又发生这宗近乎荒诞的中毒事件,显示尽管警钟一再敲响,制度看似不断完善,却始终抵不过商业利益的算计,以及各种“擦边球”操作。

最可悲的是,为逐利行为和制度失守买单的,竟是一群懵懵懂懂、只是觉得到了饭点就该好好把饭吃完的孩子。