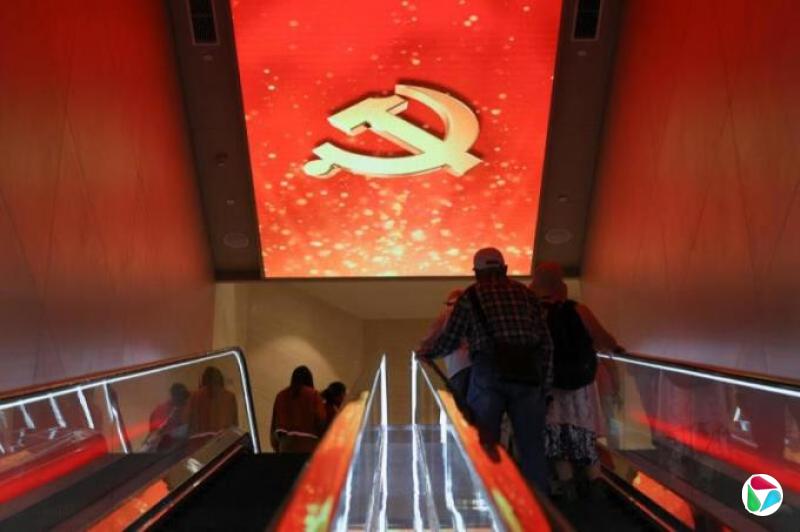

时隔两个月后,中国官媒本星期一(6月30日)再次报道了中共政治局开会的消息,会上审议了《党中央决策议事协调机构工作条例》,“健全党中央对重大工作集中统一领导”。

顾名思义,这份《工作条例》的重点是规范中央的议事协调机构,也就是对“小组”、“委员会”等具神秘色彩的临时机构的运作做了规定,包括明言要求不得“替代”和“越位”。可惜中国与西方媒体的相关跟进与报道都很少,相信因为信息披露得太少,大家很难有凭据地分析。

话说,中共政治局一般每月召开一次会议,这虽非强制规定,也没有规定每开会必公布,但官媒今年5月都不见政治局开会的消息,就引起了外界各种猜测。本周一是6月的最后一天,官媒报道政治局当天开会了,会议循例由国家领导人主持,讨论了一些事项,但官媒只报道了一件,那就是审议《党中央决策议事协调机构工作条例》。

《工作条例》全文也没有公开,只有新华社报道的两段文字让人略窥一二。据报道,制定出台这份《工作条例》,是为“进一步规范党中央决策议事协调机构的设立、职责和运行”“发挥好对重大工作的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实职能作用”。

政治局指出,中央决策议事协调机构要“准确把握职责定位”,“坚持谋大事、议大事、抓大事”,做到“统筹不代替、到位不越位”,“力戒形式主义、官僚主义”,工作务求实效。其中,“统筹不代替、到位不越位”这句态度鲜明的表述,引起一些境外中文舆论关注。

追溯起来,中共设立临时机构以协调决策,早已行之有年。1930年代毛泽东就曾以“三人军事小组”统一对红军的指挥。党史学者称,1941年开始的延安整风运动就充分运用“小组思路”,其间中共也成立了不少临时机构(或称非常设机构)。

建国后,中共这类临时机构就更多了,包括1950年代先后成立的中央对台工作领导小组、中央政法小组、中央外事小组等。中共中央也在1958年发布通知,明确小组直属中共政治局和书记处。到了2008年,“议事协调机构”这一称谓开始固定化,并逐渐受到行政法规和国家法律规范,这类临时机构因相对容易增设,也就越来越多。据2014年中国媒体的不完全统计,发现至少有18个“中”字头小组。

2018年中共十九届三中全会通过《关于深化党和国家机构改革的决定》,同年把多个“领导小组”升格为“委员会”,包括全面深化改革委员会、网络安全和信息化委员会、中央财经委员会、外事工作委员会。这些委员会的主任多数是国家领导人,但据港媒报道,网信委主任在2024年由政治局常委蔡奇接掌。

专家分析,由于中国的政治结构是部门分割管理,各管一摊,分工又细,成立“小组”“委员会”就成了领导人集权、推进决策落实、避免政出多门的趁手工具,有利于快速处理复杂问题。而由于“小组”“委员会”属于临时机构,并不见于组织机构名录,成员甚至组长身份也不一定公开,也就更便于运作和掌控,但也让中共高层决策显得更不透明、制度化程度不高。

从这个意义上说,政治局为中央决策议事协调机构工作立规矩,对于发挥其优点,提升制度化水平具有正面意义。中央决策议事协调机构被要求“坚持谋大事、议大事、抓大事”,要“统筹不代替、到位不越位”,其实是界定它们只负责顶层设计、统筹协调与督促落实,并不负责执行。执行层面交由具体的部门落实、“施工”,形成政治决策与执行的分工和分界。持正面意见的评论者认为,这就是具中国特色的决策机制,随着它的运作更规范化、机制化,不但能保证高层“集中统一”领导的持续性,还能减少人治色彩,甚至有助于未来的接班稳定性。

中共高层这些年一直在出台各种内部条例,官方认为这反映中国的政治更定型、更规范化,而中国语境下的“规范”与西方政治学有颇大差别,对“决策协调”与“权力制衡”的不同侧重是两者差别的其中一方面;对透明问题的态度则是另一方面。然而,中国政治多年来一直保持稳定也是现实。近期解放军反腐力度强烈,罕见的政治局人事调整引起高度关注甚至浮想联翩,但至今许多非常戏剧化的传闻,目前也还只是传闻。在信息越来越不透明的环境里,如何继续冷静地观察中国政治发展,始终是观察者的一大考验。