中华民族姓氏制度,不仅是家族谱系的载体,更是智慧的遗传保护机制;“同姓不婚”避免了近亲繁殖,也降低遗传疾病风险。

过去数周陆续读了言论版多篇关于汉语拼音、籍贯方言音译姓氏等寻根溯源的评论,深感获益良多之余,也萌生一点个人心得,权当狗尾续貂。

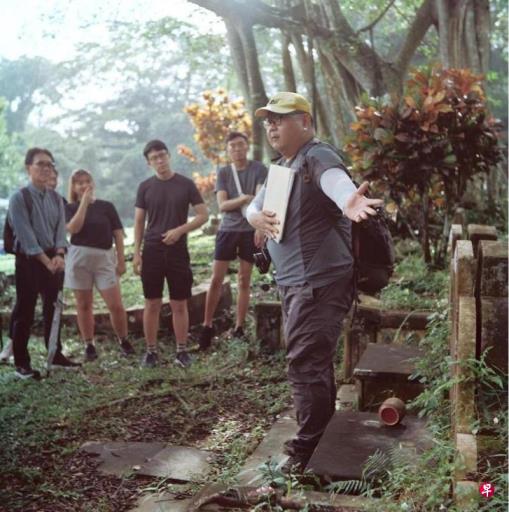

对于寻根这码事,在汉语拼音和方言音译姓氏的选择上,个人比较偏向后者,但同时也认为必须注意战乱时代因送养、领养、移民等因素所产生的姓氏异化现象。笔者本身就有三级堂亲,因先祖在百多年前战乱时使用张姓护照出海下南洋,以致“法律姓氏”(张)和“生物姓氏”(宋)不相符。这一类特殊案例的后人在寻根路上,还须多费心思,找出姓氏的生物历史真实性;想真正做到溯源,除了依赖姓氏,还必须多方依据家族族谱(族谱也可能会出错)、祖籍地实地考察、历史迁徙数据或宗祠提供的讯息,甚至可依据基因组图谱寻根。

目前通用的华人姓氏共有6000多个,根据中国政府公布的官方数据统计,按中国人口数量排名的2020年百家姓排行榜,王李张刘陈为五大姓氏,笔者的宋氏排名第24,人口分布最多的省份是山东。就如言论版多位作者所言,不同籍贯的姓氏英文拼音可能会不一样;宋氏一般常见的是Song(比如笔者)和Soong(比如宋美龄),其他较少见的有Sung(老一辈香港移民)拼法。还有许多姓氏各依据籍贯拼写,比如“王”姓福建人和广东人分别为Ong和Wong、姓“张”的福建人、广东人和潮州人可以是Teoh、Cheung和Teo等。

根据擅于研究古史的学者王国维的考证,夏、商、周三代以前,“姓”和“氏”是有区别的。在他的《观堂集林》卷十〈殷周制度论〉里,提到“男子称氏,女子称姓,此周之通制也”,并称春秋战国以后,姓氏逐渐合一,到汉代不再区分姓氏。

但在姓氏的遗传学意义里,2200多年前的《国语·晋语》已说得很清楚:“同姓不婚,惧不殖也”,意味着男女选择婚配,要避免同姓,以免下一代出现残缺或遗传病较高的概率。

不管“同姓不婚”习俗是在三代之前或之后,不管这是先辈依据疾病发生率较高的经验,或因厄运、战乱等不吉利事件的发生,或从家族伦理角度来设定的(参见中国社会科学院研究员王跃生2012年在《社会科学》第7期发表的《从同姓不婚 、同宗不婚到近亲不婚》),在科学不普及的古代社会里,中华民族用“姓氏”制度避开了近亲繁殖的遗传风险。

与此形成对比的,是欧洲贵族和王室成员长期保持非科学“近亲婚配”(consanguineous marriage)的传统。在遗传学课堂上,我们常引用的典型案例包括:英国维多利亚女王和丈夫阿尔伯特亲王为一级堂表亲(first cousins,父母的兄弟姐妹的孩子)关系、乔治四世娶表妹卡罗琳为妻等个案。此类为维护血统纯正和王位继承的政治联姻,在世界多国历史屡见不鲜,古埃及的法老王朝甚至盛行兄妹通婚(引2013年4月《Heredity》期刊文章)。

在遗传学里,“近亲婚姻”被定义为“二代堂表亲或更近血缘关系”个体之间的结合,这主要包括:一级堂表亲、二级堂表亲(second cousins,父母的堂或表兄弟姐妹的孩子)。由于人类绝大多数细胞含有来自父母的两套基因,各携带一份“不良基因”(学称“隐性致病等位基因”,recessive disease-causing alleles)的近亲男女婚配时,其子女同时获得这两个不良基因、成为“纯合子”(homozygote)的概率就会大增(高达25%),并可能罹患遗传疾病,比如造成成长发育缺陷(例如智力障碍)或其他遗传病(例如血友病),甚至早夭、短寿等问题。

据统计,全球约有10亿人生活在盛行近亲通婚的国家,通过近亲婚姻产出的后代,患上遗传疾病的概率为非近亲婚配子女的两倍。遗传学家一般采用“近交系数”(Inbreeding Coefficient,简称F值)量化人类因近亲繁殖导致不良基因“纯合度”增加的风险。例如,若兄妹和父女乱伦,其F值高达0.25(致死畸形率可高达30%),一级和二级堂表亲婚配的F值分别为0.0625和0.0156;一般人随机婚配F值甚低,约为~0.0001。

中华民族姓氏制度,不仅是家族谱系的载体,更是智慧的遗传保护机制;“同姓不婚”避免了近亲繁殖,也降低遗传疾病风险。这套历经数千年历史检验的体系,既是维护家族伦理的文化瑰宝,也是符合群体遗传学原理的婚配制度和繁衍策略。

作者是马来西亚蒙纳士大学客座副教授、分子遗传学博士