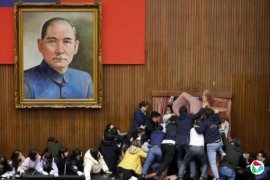

4月26日,台湾的蓝白“反绿共、战独裁”集会,主办方宣称人数从“破10万”一路攀升至“破25万”,人潮漫出景福门圆环并外溢至仁爱路、中山南路。即便是保守估计,亦有8万至10万之众,确认为今年以来最大规模的街头动员。

此情此景,与此前由八炯及闽南狼、民进党号召的419“拒统护台”集会形成鲜明对比——该场主办方称5万5000人,然而空拍与AI估算人潮亦只及景福门前半段。两场集会规模与气势高下立判,而被抹红与罢免阴影压抑数月的蓝白支持者,似乎在此役苏醒,无疑敲响绿营的警钟。

除了人数,426更深的意义在于作为蓝白阵营全面合作的宣示。从韩国瑜、朱立伦、卢秀燕到黄国昌等蓝白指标性人物悉数到场,显示蓝白在2026年地方选举甚至2028年大选的合作态势几乎定调,“在野大联盟”已然成形。如此人潮与团结气势,或许给蓝白阵营注入一剂强心针。

在绿营方面,热度能否继续维持并顺利转化为“大罢免”战场上的实质战果,仍须经民意与制度的双重考验。根据台湾民意基金会4月14日的民调,高达56.8%的民众认为大罢免弊大于利,仅32.2%表示支持;其中,泛蓝与民众党支持者反对罢免的比例高达八至九成,与泛绿阵营过半支持形成强烈对比。《远见》杂志4月底的调查亦呈现类似趋势,45.9%不赞成罢免,40%赞成,显示社会对罢免行动仍然两极,对蓝绿双方的罢免行动都未必有利。

制度门槛更是个硬仗。一场罢免须历经提案、连署、投票三道关卡,若目标在于翻转国会席次,则在罢免成功后还须再进行一场补选,整体动员成本至少是单次选举的四倍,对一般选民而言,持续投入的意愿与能力均是一大考验。以新竹“双罢”为例,5月4日送件的第二阶段连署书,郑正钤案获5万3131份(达门槛150%)、高虹安案获5万1419份(达门槛147%),合计逾10万4000份,看似气势惊人。然而,分析2022年与2024年的选举结果,可推估实际签署者,大多仍属绿营约8万票的基本盘,跨阵营动员的外溢效果有限。在宣传上将两案数据相加,有意在舆论上形塑“双破10万”的印象,显示绿营亟需民意支持,来制造一面倒的假象用以造势。

前车之鉴不远,去年基隆市长谢国梁罢免案,第二阶段连署同样超标(送出4万3000余份,为门槛1.5倍),最终投票结果却是同意罢免6万9934票,远少于不同意罢免的8万6014票,再次印证“连署热”未必能“投票胜”。若以2024年立委选举民进党郑文婷得票约6万9000票、2022年市长选举蔡适应得票约7万1000票,作为绿营在基隆的基本盘参考,可见即便在投票阶段,绿营亦难以有效突破非绿阵营的防线。

相形之下,绿营自去年5月“青鸟运动”以来,已显露动员疲乏。从“季季有青鸟”、公民团体举办的蓝白立委“究责会”、民进党的“人民是头家”,到近期配合罢免案的街头连署与造势,高密度的重复动员,使部分志工在社群媒体上坦言“心很累”,内部矛盾亦偶有所闻。动员形式虽从网络社群扩散至校园、街头等,却难掩热度下滑的现实,选民参与意愿似有消磨之迹象。蓝营的徐欣莹、邱镇军及陈超明二阶罢免也未过门槛,无疑降低绿营的士气。

更令情势雪上加霜的是,检警单位近期以“伪造文书”“抄名册”等名义,高调搜索国民党地方党部及协助推动罢免绿营民代的团体,并扣押相关资料。此举不仅引爆政治追杀、司法介入选举的强烈质疑,更可能加深中间选民对执政党滥用国家机器的反感。民进党团总召柯建铭的各种争议发言,以及部分侧翼网红的失言风波,亦在火上浇油,进一步推升社会对立与反弹情绪。

当罢免行动从针对特定个案的民意,升高为赤裸裸的政党对决,社会对于这种报复式罢免的反感,反而容易将游移选票推向另一方。4月26日凯道上那股蓝白汇聚的浪潮,或许只是这场政治角力的开始。真正决战将落在第三阶段的罢免投票,以及后续可能上演的补选大战。

局势至此,绿营若仍执意透过高密度街头运动,辅以司法手段强力推动罢免,恐将进一步失去中间选民的信任,甚至引火自焚。从蓝白阵营的角度分析,如果能将426集会的激情,转化为真正会出来投票的组织力量,才有机会在后续的投票中,展现所谓的“民气可用”,真正动员已经觉醒的蓝白选民。

作者是台北市青年事务咨询委员