“丐清副县长刚来的时候,皮肤白嫩,现在已经和本地人的肤色一样了。”

中共云南省文山州麻栗坡县委副书记、县长肖昌菊在媒体车上与记者交谈时, 谈到麻栗坡的紫外线较强,当地人容易晒得黝黑。这位“80后”女县长是在地文山州人,她在媒体吹风会上自信从容地介绍县内情况,各种数据信手拈来,专业敬业精神让人印象深刻。

记者在5月上旬与另五名驻京外媒记者一起,在中国外交部组织安排下,到云南两个边陲山县麻栗坡和金平县进行五天采访。

肖昌菊口中的“丐清副县长”,就是同车的中国外交部派驻麻栗坡县挂职副县长刘丐清。他也是第二十任驻县帮扶代表。

“帮扶代表”原称“扶贫代表”。国家领导人在2021年2月25日正式宣布,中国脱贫攻坚战取得全面胜利后,官方用语中的“扶贫”改成了“帮扶”。

不明白中国体制的人,确实会如刘丐清所说的,“感到困惑,外交部的人为什么会来到麻栗坡担任副县长?”

刘丐清的副县长挂职身份,源于中国特殊的中央部委对接地方的扶贫机制。中国外交部在1992年成立扶贫工作领导小组,按中共中央、国务院统一部署,定点扶贫麻栗坡县和金平县。

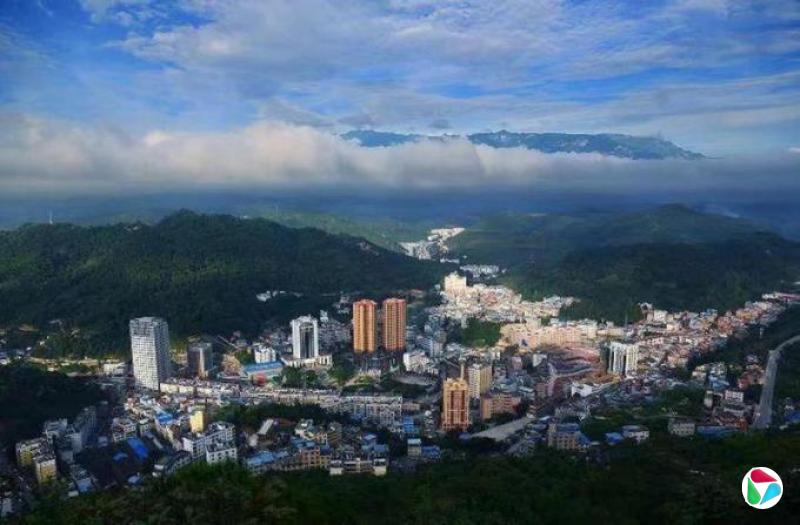

麻栗坡和金平都受到1984年爆发的中越边境战争(中国称为老山战役,越南称渭川战役)冲击,失去至少长达10年的发展机遇。当其他省份在改革开放之后,如火如荼推动经济建设时,边境山县烽火连天,发展停滞不前。

麻栗坡和金平两县交由外交部定点扶贫,背后相信有外交因素考量。经历边境战争的两县,让熟悉外交事务的官员挂职副县长,既有助于稳定和推动边境外交,也能更好地发挥外事资源优势,为地方发展添柴加火。

今年40岁的刘丐清在吹风会上回答记者提问时说,他在2023年来到麻栗坡,任期即将届满。此前,他曾在外交部军控司工作,常驻过维也纳代表团从事多边外交工作,也短暂在英国学习过。

43岁的金平县挂职副县长孙森,也是在两年前派驻西南边陲。记者问孙森,是否主动报名挂职,他说自己没有主动提出,但“共.产党员信奉的是,祖国最需要的地方,我们都愿意出来”。

有一说是,干部到边疆地区基层工作,日后获提拔的机会会加大。对此,孙森告诉记者,“组织没有这样讲”。他说,在地方挂职的“丰富经历本身,就是宝贵财富”。短短两年内,他参与了基层治理、招商引资、对外开放等工作,从老百姓到政府官员,从企业人员到媒体都接触过。

中国能完成消除绝对贫困的任务,除了有顶层设计和配套措施,更要有实干的地方领导、干部及人才在农村基层实践探索,否则再好的政策也沦为空谈。农村在脱贫之后要实现振兴,更需人才队伍扎根下沉。

记者在采访过程中发现,几位轮番上阵充当英语翻译的年轻女生,原来不是专门聘用的翻译,而是云南省外办派驻金平县的驻村干部。

一位30岁不到的驻村干部告诉记者,她在北京念完大学后,其实想过在北京或上海等大城市工作,但后来还是决定回家乡贡献。她在加入省外办时就知道,自己会被派到偏远乡村,但并不抗拒。“如果能够帮助家乡发展得更好,那会比我留在北京、上海,感觉更有意义。”

她说,驻村干部主要协助村委会管理乡村和进行乡村建设,自己也在村小学兼职当起英语教师,教小孩子英语。

据介绍,村委会工作人员一般是年纪较大的本地人,他们受教育程度不高,不熟悉电脑和数码化工作,需要年轻干部帮忙处理行政事务,以及利用智能设备开展村内工作。驻村工作队在村里扎根,也能为村子争取更多设施建设,如安装路灯,给村民提供照明。

中国能否实现2035年基本现代化目标,一大难点就在农村,乡村振兴肯定是未来10年最重要的任务之一。青壮年干部下县下乡,相信只会增多,不会减少。

但小人物的故事,往往在从上至下的帮扶机制所催生的宏大叙事中被淹没。媒体聚焦的,不是重要讲话,就是基层治理涉“老虎苍蝇”腐败事件,驻村干部平淡的故事难吸引眼球。但听着鲜活的个体不加修饰地讲述驻村工作的意义,感觉比那些“讲好中国故事”的大篇章更具说服力。

在采访过程中,我想起13年前在贵州山区农村的采访经历。

前后对比,这次一大收获是,有机会从不同侧面理解中国年轻人的理想和抱负。最大不同是,采访重点从农民脱贫转向乡村振兴,更多与企业和带头致富人接触,不再是走入屋内一窥农民的生活状况。

印象最深刻的是,在农村带头致富人的住家院子用餐后找厕所,无意中看到屋内墙上挂着国家领导人的照片。这是记者在新时代下乡采访,初次见到的农村新面貌。