一个自称“太白投资股份有限公司”的平台,在中国通过应用售卖理财产品,数以千计当地投资者投入约5亿元人民币(约9000万新元)后,平台于4月30日突然关闭。随后证实这个平台与新加坡淡马锡控股旗下的太白投资并无任何关系,是不法分子冒名设下的骗局。

这并非首次有不法分子冒用淡马锡名义在各地行骗。在全球资金高度流动的当下,这起发生在中国、打着新加坡主权基金旗号的诈骗案件令人深思。正所谓树大招风,越是享有盛誉的国际机构,越容易成为不法分子借壳行骗的目标,一旦被牵连,将对声誉造成实质伤害。因此,对于此类风险,及时与明确的沟通和澄清,是声誉管理不可或缺的一环。

骗子借用新加坡与淡马锡之名,编织一个看似正规、可信的投资机会,暴露出部分投资者在金融素养、风险判断和平台甄别方面的短板。虽然事件发生在中国,新加坡投资者也可借鉴。盲目相信权威光环,是许多人误坠投资陷阱的第一步,因此公众在与任何自称代表某机构的人士打交道时,务必保持基本怀疑态度,并采取必要步骤核实对方身份。

在“假太白”投资骗局中,骗徒伪造的签约现场照片,出现贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲,试图营造官方背书的假象。与此同时,骗徒还炮制出多位在中国具有一定知名度的新加坡艺人的拜年视频,为“假太白”站台。虽然这些视频画质粗糙、配音生硬,还是让部分投资者相信了。如果采用更逼真的深度伪造(deepfake)技术,岂不是让更多人信以为真?

随着人工智能技术迅猛发展,制作以假乱真的影音视频内容变得轻而易举。深度伪造技术,已被广泛用于冒充公众人物发布虚假信息,新加坡政要如李显龙资政、黄循财总理等人,也曾数度成为这类伪视频的主角,被用来推销所谓稳赚不赔的投资项目。这类技术滥用不仅可能侵害个人财产,更构成对社会信任体系乃至国家声誉的多重威胁。

在这一背景下,公众的警觉意识亟待提升,尤其要认识到眼见未必为实、耳听未必为真的时代已然到来。与此同时,监管机构与科技企业也必须加快技术应对步伐,提升对深度伪造等风险的识别与干预能力,才能有效遏制相关骗局蔓延。

事实上,若能保持基本的警惕与理性,投资骗局是可避免的。这类骗局不同于绑架类诈骗,后者利用对受害者造成惊恐与焦虑,让他们失去判断力。投资骗局往往有更长的铺陈期,通过伪造专业身份、营造信任关系、承诺高额回报等手段,逐步获取受害者信任。也正因如此,投资骗局被识破的机会更多,因为受害者通常有足够时间去思考、查证甚至反问。只要在诱惑面前保持一份清醒,骗局就难以得逞。

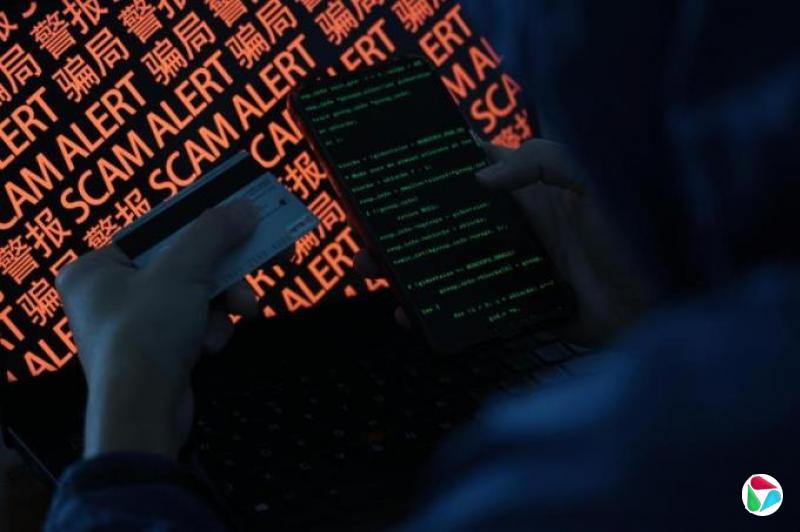

投资必须通过正规渠道,尤其要对各种聊天群组中的传销式推广保持高度警惕。像淡马锡这样的知名机构,若推出任何投资项目,都会通过官方平台和正规渠道发布信息,不会依赖私下传播或非官方应用。网络安全专家反复提醒,下载应用时务必格外谨慎,不要通过第三方网站、陌生链接下载安装,更不要在未经验证的平台,输入任何个人或银行信息。更隐蔽的风险在于,骗子不仅伪装成投资平台,还可能在应用中植入恶意程序,用户一旦下载安装,手机可能被远程控制,损失的便远不止所投入的资金,还可能导致通讯录被盗、银行账户被入侵。

科技越进步,骗局就越精巧,理性便越显重要。除了公众得提升媒介素养和金融判断力之外,监管机构也应加强跨境合作,从源头上遏制诈骗的生成与传播。根据联合国报告,许多诈骗团伙的主要据点位于缅甸、柬埔寨、老挝等地,由于周边国家未加大针对力度,许多犯罪网络仍逍遥法外,继续各式各样的诈骗活动。唯有各国政府合力,才能切实打击诈骗犯罪,将防骗网织得更牢密。