旋转轮盘转啊转,诺贝尔文学奖2025年落中欧。继法国女作家安妮艾诺,挪威男作家约恩·福瑟,韩国女作家韩江之后,2025年诺贝尔文学奖由美国作家苏珊·桑塔格口中的“末世大师”,匈牙利男小说家拉斯洛·克劳斯瑙霍尔凯摘下桂冠。

克劳斯瑙霍尔凯(Laszlo Krasznahorkai)现年71岁,摩羯座,和宫崎骏同一天生日,1月5日。他出生在匈牙利东南部,靠近罗马尼亚边境的久洛(Gyula)小镇。斩获匈牙利多项重要文学奖以外,他也在2015年获得曼布克国际奖,成为史上首位获此殊荣的匈牙利作家,2025年在诺奖赔率榜上名列前茅,也算热门人选。

克劳斯瑙霍尔凯是彻底的悲观主义者,是忧国忧民的严肃作家。瑞典文学院形容这位新诺奖得主的作品引人注目,富有远见,在末世恐惧中重申了艺术的力量。但也许,在当代俗世眼中,他的忧虑显得杞人忧天,庸人自扰。这和文学史上不少摩羯座作家类似,比如村上春树和三岛由纪夫。

若要说起克劳斯瑙霍尔凯和宫崎骏的差别,有人说宫崎骏外貌冷峻,却勾勒出老少咸宜,内外兼美的美好动画世界,克劳斯瑙霍尔凯则截然相反。

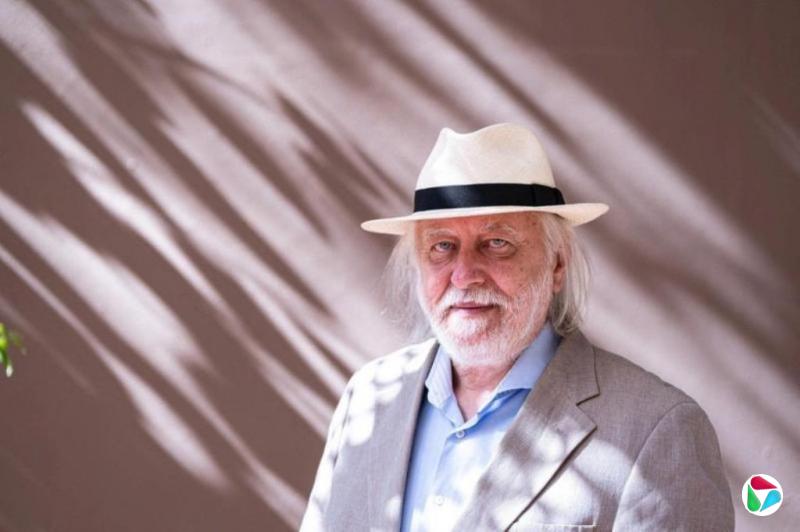

克劳斯瑙霍尔凯1985年的出道作品《撒旦探戈》的中文译者余泽民初遇这位作者,在1993年,他眼中的克劳斯瑙霍尔凯一副田园诗人气质:高个子略微驼背,深色棉布外套或黑色礼帽,长发齐肩。明澈透亮的湖蓝色眼睛,利落整齐的络腮胡下,微笑文善友好,讲话的音调也柔和委婉,擅长的迂回缠绕长句,仿佛也变得温婉。

外表如此无害的大叔作家,却擅写反乌托邦小说。想象余泽民分享的另一个场景:有一次克劳斯瑙霍尔凯闪着招牌波斯猫目光,英国演员祖迪罗(Jude Law)式笑容和记者说:“幸福只是一种幻觉,也许你确实能幸福上那么一两分钟,但在那之前和之后都是忧伤的。”

多部作品改编成电影

对克劳斯瑙霍尔凯来说,快乐没有理性原因。当他回顾人类历史,有时觉得是一出喜剧,却让他哭泣;有时看它像悲剧,却因这出悲剧而微笑。如今摘下诺贝尔文学奖桂冠,只盼他也能开心幸福个一两分钟。

《撒旦探戈》,从书名已经让人精神一紧,不敢轻慢。小说设在匈牙利的一处荒凉乡村,暗喻共产主义垮台前夕。这群村民时而吃喝玩乐,终归无所事事,生活十分沉闷。一些人图谋偷走社区钱财,远走高飞,正要执行计划时,消失多年、所有人都以为已经死去的故人伊里米亚什和佩特里纳回到村子。伊里米亚什欺骗村民说,只要他们和两人走,就能在城里享受生活。对这些只能干等,没有盼头的居民来说,两人既是希望的信使,也可能是最终的审判者。书名的“撒旦”,似乎既在意指人们的奴性道德,也象征伊里米亚什的伪装和欺骗。小说中的每个人都在等待奇迹的发生,和他们深陷的困境仿佛互为因果,形成无助无望的莫比乌斯环。

克劳斯瑙霍尔凯深受卡夫卡(Franz Kafka)和陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoevsky)的影响。在《撒旦探戈》开篇,他引用了卡夫卡《城堡》中的句子:“那样的话,我不如用等待来错过它。”仿佛已经喻示小说人物的命运。

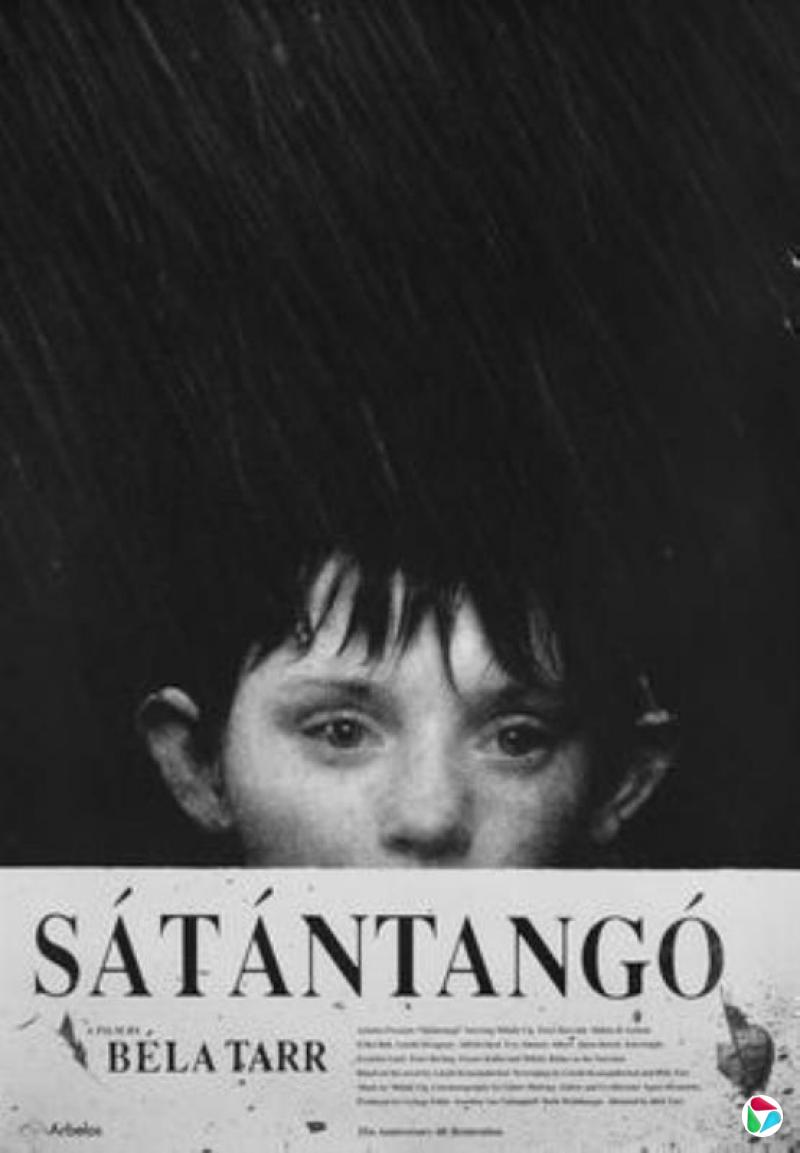

1994年,导演贝拉塔尔(Béla Tarr)与克劳斯瑙霍尔凯合作,将《撒旦探戈》改编成电影,其后贝拉塔尔几乎所有作品都改编自克劳斯瑙霍尔凯。

克劳斯瑙霍尔凯写《撒旦探戈》的时候,觉得“当时的世界太黑暗”,可是到了现在,世界并没有变好,人类仍然热衷自设陷阱,自愿困于兽斗,同时期待人工智慧或其他新发明可以拯救人性和世界。

书中常见延绵不绝长句

克劳斯瑙霍尔凯的作品具有中欧和东欧的文学气质,充满荒诞主义和怪诞夸张色彩,如同他所敬佩的卡夫卡。笔法上,他让人想到华语世界的骆以军,长句延绵不绝,在其中搭建叙事逻辑与恢弘场景,考验读者一路跟随而不中途掉队,比如《撒旦探戈》的开头:“十月末的一个清晨,就在冷酷无情的漫长秋雨在村子西边干涸龟裂的盐碱地上落下第一粒雨滴不久(从那之后直到第一次霜冻,臭气熏天的泥沙海洋使逶迤的小径变得无法行走,城市也变得无法靠近),弗塔基被一阵钟声惊醒。”

书中不时见到这类语句,而如果字句下面仿若乐理标识的小黑点,是村上春树的标志,克劳斯瑙霍尔凯的则是宛如弹幕或剧本注释般的括弧句子。

又或像短篇小说《站着流浪》:“我该离开,因为这不是谁都能待的地方,又或是值得停留之处,因为此地——它令人无法忍受,它寒冷、悲伤、荒凉,又死寂——我必须逃离,提着我的箱子,箱子是最重要的,两个箱子便足够了,可以把一切装入两个箱子中,扣上锁就可以奔去鞋匠那儿换个鞋底——我让他换啊,换啊,我需要的是靴子,一双好靴子——不管怎样,一双好靴子和两只箱子就够了,可以带着它们出发,只要能够准确地知道——这才是首要任务——我们身在何处,这需要一种能力,需要实用的知识让我们确定自己究竟身在何处——这不仅仅是一种方向感,或是某种深埋于内心的神秘感受……”迟迟没有句号。

在克劳斯瑙霍尔凯看来,短句无聊,能承载的东西极之有限,当一个人思维奔涌,表达欲膨胀时,肯定会用长句。看看长达七个半小时的《撒旦探戈》黑白电影,克劳斯瑙霍尔凯和贝拉塔尔可谓“臭味相投”。

就像余泽民的调侃:他认识克劳斯瑙霍尔凯多年,才勉强能把他的名字一次过说完,“但说之前必须长吸一口气,说完后差不多断了气。”

克劳斯瑙霍尔凯的独特文风对译者来说亦是一座大山。2014年和2015年,连续两届美国最佳翻译图书奖分别颁给《撒旦探戈》和克劳斯瑙霍尔凯另一部作品《西王母下凡》,因为英文译者成功发明了“克劳斯瑙霍尔凯式英文”。也许对这些语言和文化中介而言,克劳斯瑙霍尔凯的文字本身,就是一场撒旦探戈。

作品探讨中国传统文化消亡

连聪敏尖锐的美国评论家苏珊·桑塔格都受克劳斯瑙霍尔凯打动。读过他的《反抗的忧郁》后,桑塔格将他称为“当代文学界的末世大师”。《反抗的忧郁》同样聚焦匈牙利小镇,以碎片化叙事,多角度呈现一场混乱事件:一头巨鲸经由马戏团运送到镇上,围观者各怀鬼胎。不久之后,镇上谣言四起,有人说马戏团人员意图不轨,暗藏邪恶目的,不安的市民尝试紧抓些什么议题来理解和批判,从音乐、宇宙论,到法西斯主义……《反抗的忧郁》后来进化为贝拉塔尔的另一部电影《鲸鱼马戏团》。

克劳斯瑙霍尔凯的笔下关怀渐渐从匈牙利辐射到其他地方。《战争与战争》写档案管理员科林为了一份神秘手稿,从布达佩斯郊区前往纽约,暂时置身于世界的中心。《赫希特07769》可以理解为一部末世史诗作品,也是拉斯洛写下的“巴哈之书”。克劳斯瑙霍尔凯从孩提时期便热爱这位音乐家,他的音乐是克劳斯瑙霍尔凯心目中崇高无上的艺术形式,常使克劳斯瑙霍尔凯思考艺术的边界在何处,以及边界以外还有什么。

对艺术极具感受力的克劳斯瑙霍尔凯,同时热爱东方文化。他多次前往中国旅游,曾经钻研李白,撰写专题报道。2004年完成的半小说半纪实作品《天下的悲伤与毁灭》,讨论了中国传统文化的消亡。克劳斯瑙霍尔凯在2003年出版的小说《北有山,南有湖,西有路,东有河》,故事发生在京都东南部,以强烈的抒情笔法,讲述一段寻找秘密花园的故事。

这仿佛为2008年出版的《西王母下凡》奠定基石。这本书收录17个故事,以斐波那契数列排列篇章,以1为始,终于2584,借以探讨艺术和美在这盲目而无常的世界里,扮演什么角色。首篇开场便叫人难忘:一只雪白的苍鹭静静站在京都鸭川中央,等待着下方漩涡中的猎物。它在熙熙攘攘的人群中若隐若现。本章围绕着苍鹭和京都被忽略的美景展开。

《西王母下凡》继续洋洋洒洒,一道长句可以延绵好几页,每个篇章用几句话就把故事说完。不过全书17章横跨时空,谈及波斯的瓦实提王后、镰仓大佛、日本能剧、文艺复兴画和中国地下墓葬雕塑,再次流露克劳斯瑙霍尔凯对艺术和传统的汲汲追求和恋慕之情,以及它们在现代世界终将寂寞和流失的哀悼。

克劳斯瑙霍尔凯现有中文译本作品包括《撒旦探戈》《反抗的忧郁》《仁慈的关系》《世界在前进》。