中国古刹少林寺原住持释永信被查后,中国佛教协会再度发声,强调“受戒者不做国贼、不谤国主、不漏国税、不犯国制”。

受访学者指出,上述说法出自《梵网经》,中国佛教界近年也多次宣讲,并不是专门针对释永信案的新提法。学者也认为,佛协本轮发声主要是重申现有规章制度,要求认真践行,不代表宗教政策将收紧。

中国国家宗教事务局主管的中国佛协星期二(8月19日)在官网发表题为《没有法外之人 勿越法律“红线”》的文章,指释永信挪用侵占项目资金、寺院资产,涉嫌刑事犯罪,严重违犯佛教戒律,给少林寺的管理和佛教领域正常秩序制造了混乱,“给全国佛教界抹了黑”。

文章提醒佛教教职人员,特别是佛教界代表人士,“时时绷紧守法遵规这根弦,绝不能触碰甚至逾越法律‘红线’”。

文章还强调,“佛教戒律,尤其是菩萨戒明确规定受戒者不做国贼、不谤国主、不漏国税、不犯国制”;“奉行佛教教义,遵守佛教戒律,就应自觉遵守国家法律”;佛教倡导教徒“上报四重恩”,其中之一就是报国家恩。

中国人民大学佛教与宗教学理论研究所副所长张雪松教授接受《联合早报》采访时指出,佛协文章中提到的“四不”说法,出自《梵网经》关于菩萨戒的相关规定。“如果用现代语言诠释,‘不诽国主’可以引申为不诽谤党和政府。”

《梵网经》是一部在汉传佛教中具有重要地位的经典,约公元5世纪传入中国,主要内容是阐述菩萨戒。

新加坡宗教学者纪赟受访时也说,“四不”以及“上报四重恩”,都是汉传佛教的传统说法,一直以来都有;唐代开始,佛教寺院中就会挂皇上画像,有皇上龙牌,所以“不谤国主”原意是指不诽谤攻击皇帝。

少林寺管理处7月27日通报释永信被查后,佛协隔天宣布注销释永信戒牒。佛协8月7日曾发文指,造成释永信相关问题的原因,一方面是佛教团体、教职人员管理制度、机制等仍存漏洞、短板;另一方面是一些教职人员在佛教修行上放逸懈怠。

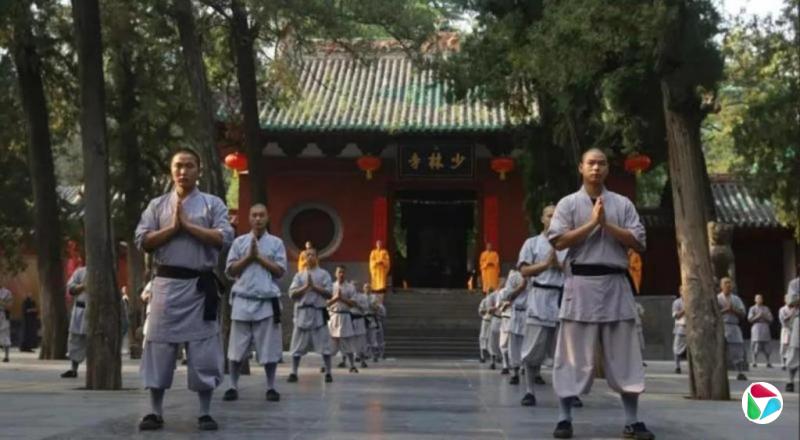

佛协同日还在另一篇文章中,要求少林寺努力建设成为新时代拥党爱国、全面从严治教、深化中国佛教中国化实践的佛教场所。

张雪松指出,佛协的这些提倡都是基于既有方针政策,不是释永信案才出现的新规。

他补充说,很多人误认为宗教政策要收紧,但新时代宗教政策既不是“收”也不是“放”,而是“导”。他说:“有人犯罪并不代表党纪国法有问题,同样,有僧人恃教侵法,不能认为原来的戒律或宗教政策法规就有问题。”

对于佛协严词谴责释永信、警示佛教界人士遵纪守法,台湾政治大学宗教研究所客座副教授刘宇光受访时也说,官方要摆个姿态,但也不代表要全面整顿佛教。

中国官方目前尚未公布释永信案的调查结果。通报上看,释永信除涉经济犯罪、腐败和个人作风问题外,还有更严重的刑事犯罪。