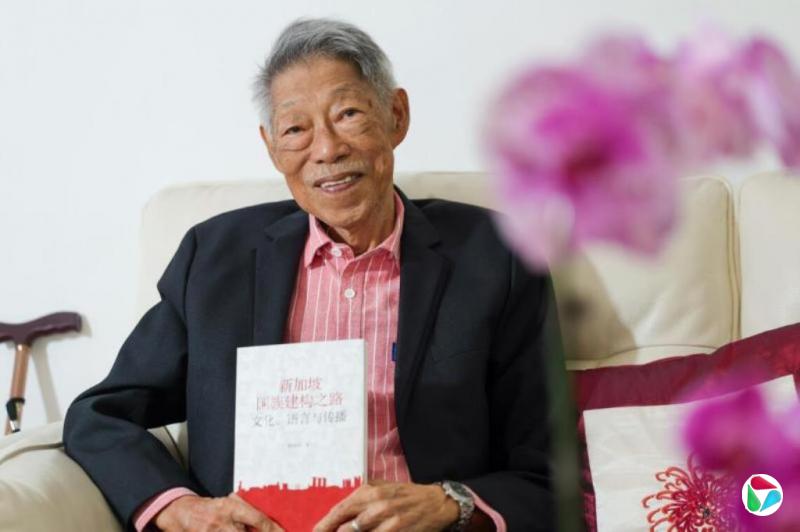

“哇,这个点有意思!”我指着精装本封面上“国”字的那个设计特别醒目的点,对颔首微笑的郭振羽教授说道。“哦,我怎么都没注意到?”站在他一旁的夫人罗伊菲女士立即回应,然后直视郭教授。两人的互动在我眼里,竟是那么和谐有意思。

更有意思的其实是这本书提出的质疑——“我们是谁?”这个哈姆雷特式的追问,在新加坡显得格外沉重。在全球化浪潮与本土文化认同张力并存的时代背景下,新加坡作为典型的多元移民社会,国族身份认同的建构过程,具有重要的理论价值与现实意义。南洋理工大学终身荣誉教授郭振羽于2025年8月推出的文集《新加坡国族建构之路:文化、语言与传播》一书,恰逢新加坡建国60周年这一历史节点,为我们深入理解这一复杂而持续的社会过程,提供既具学术深度又充满人文温度的回应。

作为著名传播学与社会学学者,85岁的郭振羽教授以深厚的学术功底和长期的观察积累,通过跨学科的研究视角,系统性地梳理和分析新加坡在多元社会背景下的国家认同建构、语言政策演变、文化传播生态等核心议题,为理解新加坡独特的文化发展路径,提供重要的理论框架。

本书汇集郭振羽教授多年来在演讲、媒体撰述与专题研究中的重点论述,全书分为三个主要部分。第一辑聚焦新加坡国族认同的形成与语言规划的历史脉络,第二辑探讨文化与传播在社会变迁中的关键作用,第三辑则收录作者对多位文化学者的纪念文字与自身生命经验的反思,展现深沉的人文情怀与思想厚度。

历史视角下的身份认同嬗变

郭教授在书中深入分析新加坡华族身份认同,在200年历史长流中的多次嬗变过程。最具启发性的创见在于,他将新加坡华族身份认同的演化轨迹——从19世纪的“过番客”到“华侨”,再到“华人”,最终成为“新加坡华人”——描绘为一个不断“去根”与“重植”的循环过程。作者指出,在错综复杂的历史脉络中,新加坡华族身份认同一直处于建构转换之中,这种持续的变化既体现移民社会的适应性,也揭示身份认同建构的动态特征。

特别值得关注的是,郭教授强调新加坡华族身处“双重多元”环境的独特性——既是多元民族社会的构成分子,华族内部也呈现方言群体的多元格局。这种复杂的社会结构,为身份认同的建构带来更大的挑战,也使得新加坡的国族建构经验具有更为丰富的理论内涵。这种身份认同的多重性与流动性(是的,“流动性”的母题在书中大量出现),深刻反映现代人普遍面临的身份危机。在全球化时代,我们都是某种意义上的过番客,在传统与现代、本土与全球之间寻找平衡。郭教授提醒我们,身份认同从来不是静态的标签,而是动态的建构过程,须要在不断的对话与调适中逐步形成。

语言政策的得失与反思

书中对新加坡语言政策的分析尤为深刻,特别是对“讲华语运动”45年历程的系统回顾。通过人口普查数据,郭教授强调方言使用比率从1980年的81.4%,下降到2020年的11.8%这一显著变化。然而,他同时指出一个值得深思的现象:虽然“多讲华语”和“少讲方言”的目标都已达到,但英语仍然有成为华人共同语言的趋势,这正应验李光耀当年的预言。

这一分析揭示语言政策实施过程中的复杂性和不可预见性。郭教授建议,面对40年来的世事变化,包括语言政策在内的诸种政策,都须要重新审视检讨,方言禁令可考虑开放,由民间自主自导,成效自负,体现对语言政策灵活性和适应性的深刻思考。

这个建议具有重要的政策启示意义,体现从政府主导到民间自治的治理理念转变,也反映对文化多样性价值的重新认识。

语言不仅是交流工具,更是文化基因的载体。方言的式微,意味着某种生活方式、思维模式和情感表达的失落。郭教授的反思为我们提供一个重要视角:真正的文化建构应该是包容而非排斥的,是多元并存而非单一的。

移民社会的传播生态与文化建构

作为传播学者,郭教授特别关注媒体在文化建构中的作用。他通过对《联合早报》等媒体发展历程的分析,揭示媒体如何在多元社会的文化整合过程中发挥关键作用。他强调坚持维护媒体的公信力是主流媒体的“最后防线”,一旦失去公信力,传统媒体将无法抗拒自媒体的挑战。这一观点在当前媒体生态剧烈变化的背景下尤为重要。郭教授通过对《联合早报》前总编辑林任君等报人的回顾,提出“新闻理念与人文关怀”并重的媒体发展模式。这种模式强调媒体不仅要传递信息,更要承担文化传承和价值塑造的责任。这为我们思考媒体的社会功能提供新的角度。

郭教授敏锐地察觉到,面对世界局势的巨大变化,以及新移民来源的多元化,新加坡社会融合过程将变得更加复杂。这一判断对于理解当代多元社会面临的挑战具有重要启示意义。在全球化背景下,如何处理传统与现代、本土与全球、多元与统一的关系,是所有多元社会都须要面对的现实问题。

其中,郭教授最具突破性的理论贡献,是提出移民社会身份认同“永无终点”的观点。这个论断颠覆传统的民族国家建构理论,为我们理解现代多元社会提供新的分析框架。他认为,作为移民社会,新加坡的身份认同不是一个线性的进程,而是一个螺旋式上升的过程。每一代新移民的到来,都会对既有的认同结构产生冲击,也会为社会注入新的活力。这种动态平衡的状态,正是新加坡社会活力的源泉,也是它面临的永恒挑战。

理论与实践,情感与情怀的结合

本书一个显著特色是理论思考与实践经验的紧密结合。郭教授既有扎实的理论功底,也有丰富的社会实践经验,这使得他的分析既有理论深度,又贴近社会现实。书中大量具体案例和数据支撑理论观点,增强论述的说服力。

我特别喜欢(因此一翻开书页就先看的)第三辑中对文化学者的纪念文字和自身生命经验的反思,为这部学术著作增添难得的情感温度。这些文字不仅展现作者的人文情怀,也体现一代知识分子的使命感和责任感。这种学术理性与人文关怀的结合,是本书的另一个重要特色。从对余英时的追思到对林清如的缅怀,从对林任君的敬意到对妻子罗伊菲的鹣鲽情深,还有反躬自省家乡与自我生命的反思。这些文字虽然篇幅不长,却震撼人心。例如他对老朋友林清如先生的描述——“铁骨柔情 朗月清风”,以及对他九年囚禁期间与女友坚贞爱情的赞美,展现知识分子在政治风暴中的坚持与温情。这种“老文青不灭的浪漫”,为冰冷的学术研究注入人性的温暖。

这些纪念性文字凸显文化的传承需要有情怀的守护者。在功利主义盛行的时代,郭教授用他的笔触告诉我们,知识分子的价值不仅在于学术建树,更在于对文化传统的坚守和对人文精神的传承。

《新加坡国族建构之路》不仅是一部学术著作,更是一代知识分子的文化见证。郭振羽教授用85年的人生阅历,为我们留下一份珍贵的文化遗产。这部书的价值不仅在于它对新加坡小红点经验的总结(是的,这就是封面上“国”字那特别醒目的点的意义所在),更在于它对人类文化建构普遍规律的探索。它告诉我们,在这个充满不确定性的时代,文化的多元与包容是我们最宝贵的财富,也是我们面向未来的希望。

正如郭教授在书中所言,移民社会的身份认同旅程“没有终点”。这种“永恒的未完成状态”,既是挑战,也是机遇。它肯定文化建构需要每一代人的参与和努力,需要在传承与创新、多元与统一、本土与全球之间不断寻找新的平衡点。在这个意义上,《新加坡国族建构之路》为我们穿越迷雾寻找文化家园,点亮智慧之灯。

作者从事语文教育和本地文化研究