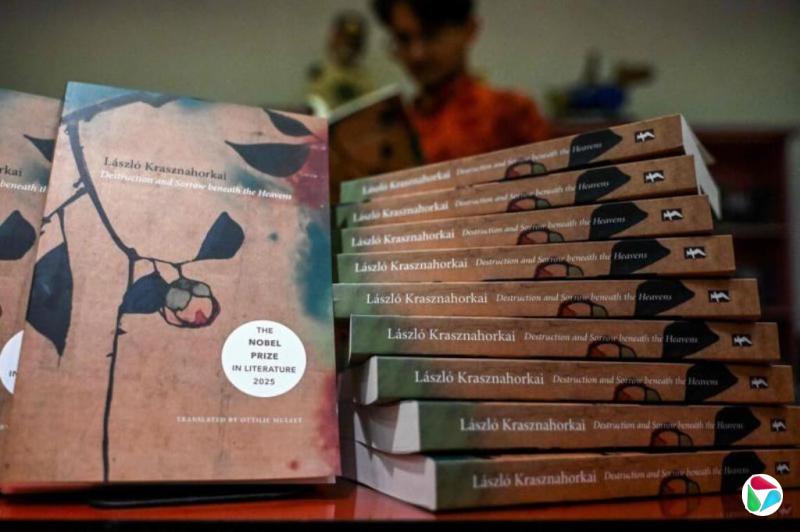

2025年诺贝尔文学奖由71岁的匈牙利作家克劳斯瑙霍尔凯(Laszlo Krasznahorkai)获得,获奖理由是“引人入胜且富有远见的作品,在末日般的恐怖中,再次彰显艺术的力量”。

克劳斯瑙霍尔凯的代表作有《撒旦探戈》《反抗的忧郁》等,作品以荒诞、诡异、疯狂为特征,内容延伸到富有象征意义的超自然剧情。2015年他获得国际布克奖,颁奖词称,他的作品精妙的长句不仅有着惊人的长度(有时一个句子长达四页),而且在庄重、直白、揶揄和阴郁的语调中,天马行空地自由切换,史诗般的句子就像一个巨大的滚雪球,把所有的荒诞和意外糅进音乐般不朽的段落之中。

据此,有人认为克劳斯瑙霍尔凯是科幻作者,并以科幻作品获得2025年诺贝尔文学奖;而且由于他喜欢中国古代浪漫主义诗人李白,也有人评论他是替李白拿了诺贝尔文学奖。但是,这些都是想象。克劳斯瑙霍尔凯既非科幻作家,作品也非科幻作品,只是比较晦涩而已。

由此也产生一个问题,为何诺贝尔文学奖从来都没有授予过科幻小说或科幻作品,以及其他的科学作品。科幻作家和科幻作品是有区别的。科幻作家也可能写科幻作品,但是,从1901年诺贝尔文学奖颁发以来,没有一位作家因为科幻作品而获奖。

有几位作家似乎例外,如2007年的诺贝尔文学奖得主英国当代作家多丽丝·莱辛。她也写过科幻小说如《天狼星试验》(1981年)等,但获奖的是纯文学作品《金色笔记》(长篇小说),被誉为“一部先锋作品,是20世纪审视男女关系的巅峰之作”。

获得2017年诺贝尔文学奖的日本作家石黑一雄,也不是因为科幻作品《莫失莫忘》(克隆人和器官移植)获奖,而是因为代表作《长日将尽》和《别让我走》等“揭示人类与世界相连的视觉感触之下的深渊”。

诺贝尔文学奖的评选有两个基本标准,一是诺贝尔遗嘱,二是《诺贝尔基金会章程》。前者要求,文学奖“应授予在文学领域里创作出具有理想倾向的最杰出作品之人士”;后者则规定,文学不仅是纯文学(诗歌、小说、剧本),而且是因形式和风格而具有文学价值的其他文字作品。

按照《诺贝尔基金会章程》,科幻作品也应当算是“其他文字作品”,同时,在中国称为科普作品的文章和著作,也应算在“其他文字作品”之内。但科普作品在国际上称为流行科学或大众科学作品(Popular Science),也可统称为科学作品。

自诺贝尔奖颁发以来,科幻作品和科学作品作家都不入文学奖的法眼,原因是多方面的。以科学作品来说,既然已经有三个科学奖项(生理学或医学、物理学和化学奖),对于阐释科学内容的科学作品和作家,就没有必要再进入考虑行列,少已够用,多则何益!

世界著名科学作家艾萨克·阿西莫夫未获得诺贝尔文学奖,这并不妨碍人们喜欢他的作品,如他于1942年发表的《转圈圈》(Runaround)是《我,机器人》(I, Robot)中的一个短篇,首次明确提出“机器人三定律”,既被视为人与机器人相处的最高原则,价值包含未来人类社会发展的某种趋向和规则,也是一种行为伦理和科学定律。

科幻小说其实是跨界的杰出代表,包括文学、科学,当然还有幻想。正因如此,有的人对科幻小说的评价认同为“白马是马”,但在诺贝尔文学奖的规则和评委面前,则陷入“白马非马”的境遇,不被授奖也是必然。

不过,更深层原因是,科幻作品无论按纯文学标准还是科学标准,都有太多的不真实,让人拿捏不定,难以归类和评判。

文学虽然是虚构非真实的,但每一部虚构的文学作品,表现的都是真实的人类生活和社会风貌。因此,几乎每个人读到一部好的文学作品时,都会赞叹它真实地反映生活,而且最有价值和相同标准的评价是,作品描写的生活“就像真实发生的一样”。也因此,人们评价文学作品和历史作品,有一种入木三分的描绘:文学作品除了人名地名是假的,其他都是真的;历史作品除了人名地名是真的,其他都是假的。

克劳斯瑙霍尔凯的作品除了怪诞,他描写的生活在人们看来都是熟悉和真实的,无论在什么地方和什么社会、民族中都可能发生,如《撒旦的探戈》里所描写的伊里米亚什和佩特里纳两人回乡骗财。

本质上,文学作品中的真实是想象,但科幻作品中的真实是幻想,比想象夸大无数倍,因而不被视为真实。如科幻小说《三体》讲述人类因绝望而向宇宙发出信号,被四光年外的“三体文明”截获,三体文明庞大的舰队开始向地球进发,地球文明为此与三体文明展开一场跨越时空的生死博弈与较量。

科幻作品的另一面是科学,但是,检验科学的最简单可行标准,是可重复验证。奥地利心理学家弗洛伊德创造精神分析学,在他本人和一些科学家看来,他可能获得诺贝尔生理学奖或医学奖,但直至他1939年9月23日去世,诺奖相关委员会都没有给他打过电话。原因在于,他的精神分析理论被认为是缺乏科学证据的假设,而非经真实验证的科学理论。1929年诺贝尔生理学或医学委员会曾明确指出,精神分析理论的假设性是弗洛伊德未能获奖的关键。

有资料显示,从1915年至1938年,弗洛伊德曾被提名13次,其中12次是生理学或医学奖,一次是文学奖。但事实上,无论理或文,弗洛伊德都不被看好,结果只能是“白马非马”。

无论是纯文学还是科幻作品抑或科学作品,问题不在于获得什么奖,而是有没有读者阅读,而且有一代又一代的读者。这才是作品具有影响力和永恒的标准,也是作家赖以安身立命的基础。

作者是北京学者