9月10日,香港立法会以高票否决一项保障同性伴侣权利的法案,意味着在海外注册婚姻的同性伴侣仍然无法在香港登记,或拥有处理对方身后事的权利。

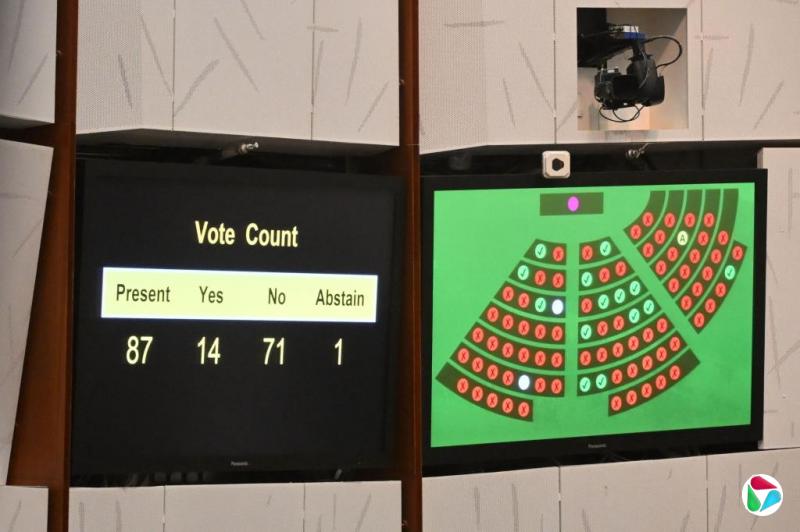

当天出席会议的87名立法会议员中,71人投反对票,14人赞成,一人弃权,立法会主席梁君彥按惯例没有投票,《同性伴侣关系登记框架条例草案》最终未能通过二读。

这也是香港2021年以“爱国者治港”为由改革选举制度、立法会几乎清一色由建制派议员组成后,港府提交的法案首次被立法会否决。

事件起因可追溯至2023年,前民间人权阵线召集人岑子杰就香港不承认同性伴侣关系提起终极上诉。香港终审法院裁定岑子杰部分胜诉,并要求港府在两年内订立“替代框架”,以在法律上承认同性伴侣关系。

终审法院定下的两年期限眼看下月就到期。今年7月,港府政制及内地事务局提交方案,建议给予已在海外注册婚姻的同性伴侣在香港登记,享有医疗决策、探视,以及处理身后事宜等权利。

在香港,男男性行为早在1991年就已除罪化,但同性伴侣至今仍未获法律承认,因为婚姻一直被严格界定为一男一女的结合。正因如此,港府提出的这一草案,虽然距离同性婚姻合法化还有很大的距离,却依旧被不少人视为“跨出关键一步”。不过,真正进入立法程序后,草案还是没能成功闯关。

从表决结果来看,建制派占主导的立法会强烈反对法案,来自民建联、自由党、工商专业联盟、香港工会联合会等主要政党和团体的议员几乎全数投下反对票。

民建联副主席周浩鼎认为,草案“变相承认同性婚姻”,会动摇一男一女的婚姻制度,甚至严重影响下一代的家庭观念。

相较之下,支持的声音就显得特别谨慎。行政会议召集人兼新民党主席叶刘淑仪说,草案只满足了法院命令的最低限度回应,并要求旗下新民党其他五名议员跟她一起投赞成票。

除了叶刘淑仪,其他六名身兼行政会议成员的立法会议员也一致投下支持票,体现了行政会议的“集体负责制”。尽管如此,当中还是有人表达了保留态度。

行政会议成员廖长江就警告,若草案通过,可能会引发同性伴侣争取收养权等“更激进”的诉求,他呼吁性少数群体“不要过分挑战香港社会底线及主流价值观”。

当初提起终极上诉的岑子杰对投票结果深表失望。他认同立法会有权否决政府的方案,但呼吁官方应继续尝试,以其他不牵涉婚姻的方式,达到法庭的要求,展示“香港的法治是超前国际社会”。

性少数群体平权之路为何越走越窄?

其实,草案最终被否决,从前段时间的香港社会反应就能嗅到端倪。

在立法会法案委员会审议阶段,官方曾就此向公众征集书面意见,共收到1万零775份意见书,其中反对条例草案的占80.7%。

反对者的理由大同小异:多数担心会冲击传统婚姻制度、家庭价值和伦理关系,并影响繁衍后代;约半数则认为,草案等同变相承认同性婚姻。

在表决前夕,还有49个宗教团体集体呼吁议员投下反对票,甚至要求政府直接撤回草案。

如果只看上述数字,香港社会似乎依然保守。但同时又有另一组数据,呈现出不同的画面——2023年的一项调查显示,六成港人支持同性婚姻——虽然不是压倒性支持,却是过半人数了。

民调与表决为何差距如此之大?一方面,反对者,尤其是宗教群体,态度更强硬,声音更容易被放大;另一方面,平权人士认为草案本身过于有限,只涉及探视和身后事,未触及财产继承、收养等核心权益。

同志组织“大同”创办人Francis受访时就说,部分性少数群体觉得政府的方案根本无法保障最基本的权利。他也坦言,随着社会民主连线等少数公开支持LGBT议题的政党因政治压力解散,相关议题在香港的游说空间正急速收窄。

近年来,随着中西对立态势加剧,LGBT议题在中国愈发被视为西方意识形态的渗透,甚至与美国外交政策挂钩,使有组织的LGBT团体始终难以获得官方的信任。

据《南华早报》报道,2023年的“七夕”,北京拉拉沙龙、北京出色伙伴、无性恋之声等LGBTQ+组织的微信账号突然被永久封禁,没有明确原因,看起来就是中国官方众多整肃行动中的又一轮。

英国诺丁汉大学亚洲LGBT研究专家包宏伟说,中国政府在抵御外部影响的过程中,愈发倾向于将性少数身份和议题描绘为“西方事物”。

他说:“这种论述高度依赖民族主义,因为它必须不断划定什么是‘中国的’,什么不是。在这个过程中,LGBT议题不幸被视为舶来品,尽管中国历史上早已存在同性情欲与性别多元的传统。”

而北京的态度恐怕难免潜移默化地对香港方面产生了影响。香港资深传媒人刘锐绍接受法广网访问时就说,这次草案涉及的同性社群权益,与“更有权力者”的核心价值观存在差距。换句话说,草案在立法会内失守,或许也与“更有权力者”并未出手护航有关。

“更有权力者”是谁?刘锐绍并没有说明,但指向似乎挺清楚。

就在表决出炉后,中国国务院港澳办发出署名“港澳平”的文章称,同性伴侣权利保障是一个非常复杂的问题,“由于香港社会对这议题没有共识,立法会依照主流民意最终否决法案,与立法会支持行政长官及特区政府依法施政并不相悖,也证明立法会不是‘橡皮图章’”。

文章说,港府一定能妥善处理社会多元诉求,但警告“要注意一些别有用心的人总是想借机挑事,操弄这议题政治化”。

港府面临违宪风险?

总之,无论是宗教、文化、家庭观念,还是政治压力等多重因素叠加,香港的性少数群体平权之路看来愈发艰难。但这项法案被否决,并不代表风波就此落幕。

香港终审法院设下的最后期限是10月27日,如果港府届时仍未提出“替代框架”,就可能面临违宪风险。

政制及内地事务局长曾国卫表明,不会向法院申请暂缓令延期,但会与律政司研究如何回应裁决。他也对投票结果表示失望,但认为香港法治不会因此受到冲击。

然而,平权组织“萌家?港”批评,连一个“基本到不能再基本”的草案都被否决掉,难免让人怀疑香港的法治是否还能与国际接轨,也让外界担心行政、立法机关未来是否愿意履行法律责任。

香港婚姻平权协会也警告,法案被否决释放出“令人忧虑的信号”,即法院裁决可能被漠视,个人尊严也难以保障。协会还呼吁政府在12月立法会选举后尽快申请延期。

Francis则认为,政府大概率会推迟立法,但这或许是少数群体争取对话的机会。如果社会组织能参与咨询,可能将推动权益迈出实质性一步。

事实上,就在去年11月,香港终审法院还裁定同性婚姻伴侣享有公屋申请居住权和遗产继承权。港府发言人当时表态“尊重终院裁决”,并称将仔细研究判词后再决定跟进行动。

可如今,涉及更基本权益的草案闯关失败,“跟进”能走多远尚未可知。性少数群体渴望迎来的彩虹,恐怕仍掩隐在云雾之后。