中国近年迈入老龄化社会,为照顾年长者饮食需求,各地一窝蜂在城市小区中开设社区食堂,以低廉价格供应长者餐食,2023年便新注册超过1700家,风靡一时。社区食堂是惠民工程还是政绩工程,一度在中国舆论场上议论得沸沸扬扬,还引人联想到昔日“吃大锅饭”的计划经济时期,担忧改革开放政策出现倒退。

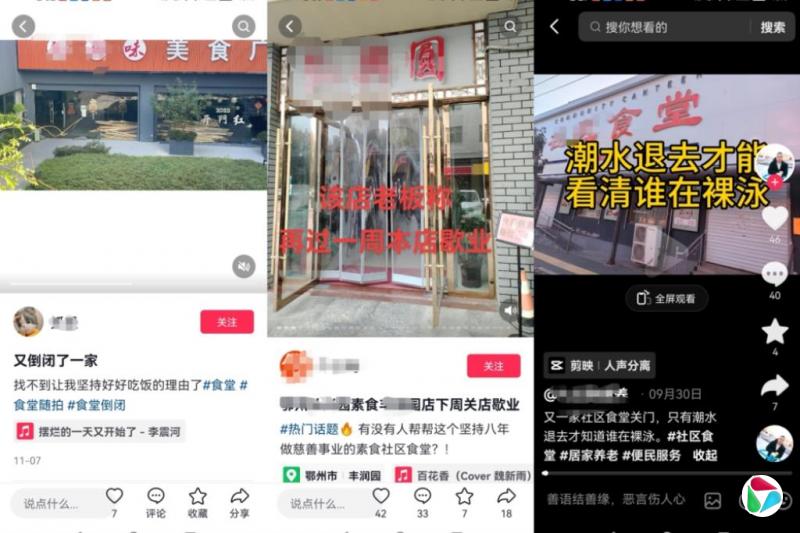

但这股热潮近两年持续降温,在官方补贴减少、内卷严重、消费者流失等多重压力叠加下,社区食堂大规模倒闭现象持续,有的开业不足两个月便难以为继、关门大吉。

社区食堂的兴起,源于中央部委2022年10月底发布的文件。

中国住房城乡建设部和民政部当时印发通知,开展完整社区建设试点工作,称要试点完善社区服务设施,规划建设社区综合服务设施。试点工作聚焦在老幼相关设施,且须配建便利店、菜店、食堂、快递配件等服务设施,为居民提供“一站式”服务。

官方当时要求各地立即选取三到五个社区,开展为期两年的试点完整社区建设。尽管上述通知列出的具体建设指标有20多项,但其中社区食堂引发最多议论。加上当时湖北等地出现“恢复重建供销社”的报道,以及中国供销总社招聘公务员的招聘启事,也让外界产生中国是否倒退到计划经济时代的联想。

在三年冠病疫情接近尾声的时刻,社区食堂2022年下半年如雨后春笋般冒现,隔年全中国社区食堂经营主体多达6700家。不仅北上广深等一线大城市遍地开花,成都、武汉等西部、中部城市也都涌现一批社区食堂。

据《明报》报道,社区食堂的经营模式是:由当地街道办出资,再委由官方批准的餐饮业者经营,定价略低于市面饭馆。其中一些地方甚至标榜“国营食堂开业”。

针对外界议论,有基层官员解释,现在办的社区食堂是社区服务的一环,不是搞“大锅饭”那一套,主要为服务社区老年人,解决他们的饮食问题。

澎湃新闻也发社论指出,社区食堂在应对疫情时有反复的中国老龄化社会意义重大,这只是给老年人多一项选择,不是取代既有市场化餐饮场所。

香港时事评论员刘锐绍则分析,由于中国经济收缩,地方上物资和民生供应链可能出现不足,官方必须防止出现危机,影响社会稳定。“国营食堂”因此可能是调配物资、管理社区的应变方式。

社区食堂是“国进民退”现象?

美国南卡罗来纳大学教授谢田认为,社区食堂和供销社都是国有垄断企业,会慢慢控制所有商品来源和上游农产品,操控价格,挤压民营小企业、菜市场、餐馆的空间,是“国进民退”的表现。

台媒引述不愿具名的北京学者说,这类食堂主要为老年人服务,在一定意义上确实能提供方便与平价餐饮。但在中国地方财政逐渐恶化、特别是核酸检测挤占可观经费的情况下,地方财政能否增设并长期支持社区食堂运作,值得观察。

果不其然,社区食堂不可持续的局面日益恶化。据《星岛日报》、台媒等本周报道,北京、西安、沈阳、杭州多地社区食堂,自去年以来大规模歇业。

报道称,这些社区食堂开办之初因获地方政府补贴或租金减免,而能以便宜价格提供一荤两素12元、两荤一素15元的餐食,吸引老年甚至年轻客群。但随着地方政府财政捉襟见肘,部分社区食堂失去补贴,便无法提供便宜饭菜,造成客源流失,最后只能关闭。

部分社区食堂陷入营运困难,其实从去年开始就被一些官媒注意到。

新华社旗下的《半月谈》指中部一省份老年食堂开九家亏六家,亏损面超过60%;江苏苏州虽建成2059个助餐点,但实际运营只有913家,其中有一半亏损运营,来吃饭的老人没有预想的多是直接原因之一。

部分社区食堂也被指目标群体失准,“福利泛化”,运营和服务效果并不理想。

武汉大学社会学院副教授王德福的调研数字显示,苏州老年助餐服务理论供客量为12万人,日均实际服务量却只有2万4000人。在无锡宜兴,助餐服务中心(点)日均服务人数约为3100人,仅占全体老人的1.22%。

武汉大学社会学院教授吕德文指出,各地政府普遍给予社区食堂一次性建设补助、运营补贴,“建了没人吃”会导致财政资金浪费。他警告:“社区食堂如果过于密集,还容易对社区周边餐饮店形成挤压,造成新的就业问题。”

调研也发现,部分较发达地区存在政策攀比,导致“福利泛化”。王德福说:“社区食堂价格本就低廉,有些地区提出老人就餐免费,实际上许多老人并非没有能力支付。这有违民生福利‘兜底性’原则。”

倒闭潮真相:不是老人不来,而是服务没到家

数家中国自媒体微信公众号本周发文,分析大量社区食堂关闭的现象。其中一篇的作者介绍,自己居住的小区居民大多是七旬以上老人,很多子女不在身边,每顿饭吃什么因此成了发愁的事。

作者介绍,小区中有一家社区食堂,开业时生意火爆,很多老人和上班族都去吃饭,每到饭点人满为患,很多老人也觉得特别方便。但好景不长,社区食堂红火没多久生意逐渐开始走下坡,今年春天终于关门大吉。食堂老板则一直吐槽:“老人的消费水平低,并且还要经常换花样和口味,所以干着没啥意思!”

作者指出社区食堂生意不景气的五大原因,包括菜式和花样没有变化、服务意识跟不上、餐饮行业竞争激烈、社区食堂用工成本高,以及消费群体太窄。“现在能够生存下来的社区食堂,都是老板特别有餐饮经验的,会把菜式和菜品花样搞得很好……不过这样用心经营的社区食堂太少了。”

目前餐饮是中国最卷的行业之一,竞争十分激烈,尤其美团、饿了么、京东三大外卖平台发动价格战,很多老人的子女通过外卖给老人订餐。

作者续指,社区食堂成立初衷是服务老人和满足老人日常生活需要,但是很多行动不便的老人无法去社区食堂吃饭,而社区食堂又不能把饭送到老人身边,这也是不少社区食堂因为坐地等客而失去了顾客。很多社区食堂为降低人工成本,雇用少量员工,因此很难送餐,这也是很多社区食堂关门的原因,“不是老人不愿意来消费,而是老人没办法来消费。”

有社区工作人员则透露,有些地方建立社区食堂就是为了“完成上面的指定任务”,根本没有认真研究老人们的需求。

另一方面,有不少老人购买的食堂餐卡,因食堂关门至今无法退款,储值打水漂。

财经头条号“不执着财经”本月指出,很多社区食堂为了融资,忽悠老人办充值卡,只要充500元就送100元,老人一听觉得很划算,都去办了充值卡。结果没过三个月,社区食堂老板因经营不善跑路,老人们捏着废卡欲哭无泪。“这样的消息不胫而走,其他社区的老人就不再信任社区食堂,也都不来吃饭了。”社区食堂办卡信誉一旦受影响,办卡吃饭的人也就少了。

文章也指出,社区食堂前些年遍地开花,主要是当地政府给予经济补贴。但各地政府近两年由于财政收入减少,停止对社区食堂的补贴。为生存下去,社区食堂就上调饭菜价格,原来饭菜便宜的优势就不再明显。“面对社区食堂饭菜价格的上涨,一些老人觉得不划算,就自己重新开始在家烧菜做饭了。最终,社区食堂也就撑不下去了。”

文章强调,社区食堂关门潮真相不是老人不来,而是服务没到家。

社区食堂倒闭潮表面上是饭菜单调、价格尴尬,深层次却是公益和市场的矛盾拉扯。补贴退潮加上没有创新动力,让这些之前不优先追逐利润、原本可以靠补贴躺平的食堂,难以在竞争激烈、消费乏力的中国餐饮市场中站稳脚跟,也就难逃昙花一现的命运。

在中央和地方财政拮据、难以继续为社区食堂输血的背景下,这些食堂已无法维持低价竞争,也更难在公益和盈利之间挣扎求存,如果无法转型并以符合市场原则经营,预计也难扭转颓势。“大锅饭2.0”这项社会实验,最终可能得接受短暂重现后,因钱没了、人跑了、锅砸了,又再被淘汰的命运。