湖南一名男子因为12个字的评论,换来行政拘留五日的处罚,理由是:寻衅滋事。

2023年7月,湖南湘阴县居民肖新良在一段网络视频下留言:“还在搞豆腐渣工程,统一招牌?”

视频画面显示,有人从四层坠到二层的脚手架上,消防员正在组织救援。而当时,湘阴县部分街区正在进行集中整治改造,其中就包括统一招牌。

肖新良的留言当时仅收到六个点赞和一条回复。一名网民在评论下留言:“那你就不晓得吧!他好多姨妹子、舅子都是做广告公司的。”

随后肖新良接到当地公安局的传唤。警方以“不实言论”“在网络上起哄闹事”为由,认为构成寻衅滋事,将肖新良处行政拘留五日。

被释放后的肖新良不服,提起了行政诉讼,结果一审二审均被驳回。

直到今年6月25日,湖南省高级人民法院做出判决,“原一、二审判决主要证据不足,适用法律错误,应予撤销”,并赔偿肖新良人身自由赔偿金2377.6元。

当地“一把手”落马后翻案

肖新良历时两年两次上诉均被驳回,终于在今年得到了改判,但这一判决的时间线,却值得玩味。

2023年12月27日的一审判决认定,“肖新良发表的评论意见与他人的恶意诋毁评论点赞具有延伸性、扩展性”,对湘阴县委、县政府及领导个人产生了“一致性的负面政治影响”。

当时湘阴县县委书记为李镇江,而肖新良在评论中提到的“统一招牌”据传正是他主政时期力推的工程。肖新良最近受访时认为,前述唯一一条留言中的“他”就是指李镇江。

在同样被驳回的二审过去三个月后,李镇江因严重违纪违法被开除中共党籍和公职。一年后,肖新良翻案成功。

当地 “一把手”落马后才获翻案的情况,在中国社交媒体上获得高度关注。《南方日报》上周五(8月8日)在评论中质问,之后遇到同类案件,“究竟是依法办理还是看人下菜?”

岳阳官媒《岳阳日报》星期天(10日)引述中共岳阳市委政法委称,针对案件涉及的执法司法行为,已启动调查程序,并将依据调查结果依法依规作出处理。

发布视频质疑校服质量 “寻衅滋事”被拘七日

无独有偶,同样发生在两年前的另一起案子,同样涉及寻衅滋事,也同样在翻案成功后,当地官方启动了调查追责。

2023年12月,甘肃宁县盘克镇男子邓建国质疑儿子学校校服质量问题,多方沟通未果后,他通过抖音连发两条视频质问校服乱象监管问题,点击量分别达到14万9000次和10万2000次。

被质疑的兆春服装厂以视频导致100万元订单被取消为由,向公安局报案。当地公安认定邓建国在“无相关证据情况下发布不实视频,引起网友转发,造成公共场所秩序混乱”,决定以“寻衅滋事”对他行政拘留七天。

对判罚不服的邓建国在一审上诉被驳回后,终于在二审成功翻案,并获得国家赔偿3237.08元。

当地市场监管局去年3月通报,兆春服装厂因“质量管理制度落实不到位”被责令整改。

然而,邓建国报案追究兆春服装厂诬告陷害刑事责任,却得到“不构成诬告陷害等犯罪行为”的回复,至今未能立案。

随着“12字评论”翻案在舆论场不断发酵,邓建国案近日也获得更大关注。中国媒体星期三(13日)报道,当地公安局和宣传部受询时回应说,已成立工作专班,将全面启动调查追责。

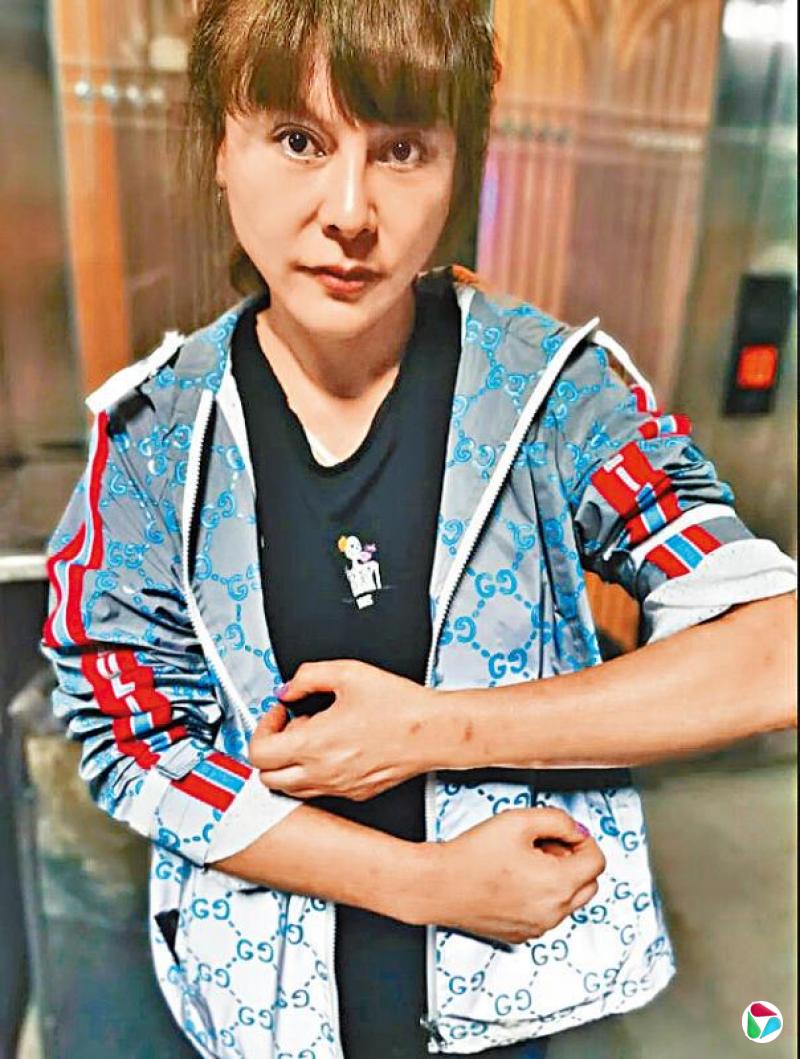

邓建国告诉媒体,在结束拘留后,他情绪处于崩溃边缘,时常在半夜起来游荡。妻子去年1月提出离婚,两个孩子由女方抚养。之后他被工作单位辞退,并被诊断出“患抑郁症”。

“寻衅滋事”为什么叫口袋罪?

上述两起案件的由头“寻衅滋事罪”,脱胎于1979年中国刑法中的流氓罪,后者已经被废除。寻衅滋事罪一直以来因表述模糊、涵盖宽泛、入罪自由裁量权较宽而备受争议,常常被认为是“口袋罪”,即可以装进各种行为的罪名。

对一些处于行政处罚与刑事处罚模糊地带的行为,地方执法机关往往会以寻衅滋事罪作为兜底进行处罚,这也成为一些地方应对信访、上访、缠访者的“法律利器”,被网民嘲讽“解决不了问题,就解决提出问题的人”。

中国裁判文书网2011年发布的全国一审程序中,寻衅滋事案仅892件,但到2019年已攀升至4万3776件。

中国最高人民法院2023年一项调研报告显示,寻衅滋事罪是实践中常见多发犯罪,近年来有被泛化适用的倾向。

2022年,一名女子穿和服在苏州街头拍照,被警察以寻衅滋事带走,引发争议。

去年2月,贵州少数民族民营企业家马艺珈伊据报为六盘水市承建政府项目后,被拖欠工程款,讨债未果反被控寻衅滋事罪而被捕,引发舆论质疑地方政府“以刑化债”。

中国知名法律学者罗翔曾说,寻衅滋事罪是一种非常好用的罪名,它可以填补法律漏洞,但“好用”不代表没有副作用。

中国人大代表、长期从事律师工作的朱征夫多次在中国两会(全国人大、政协年会)期间呼吁取消寻衅滋事罪。相关词条也曾冲上微博热搜,但建议至今未被采纳。

也有业内人士认为,寻衅滋事罪被泛化适用并非缘于立法,而更多是执法和司法因素。

寻衅滋事罪,不只是翻案而已?

中国官媒央视网上星期五(8日)发表评论文章说, “12字评论案”改判,厘清了网友正常评论与网络谣言、治安违法之间的边界。

但改判是不是就是案件终点?有网评文章认为,两起案件虽然已被纠正,并给予国家赔偿,但无法弥补当事人遭受不公待遇后的创伤和实际损失。案件不应仅仅以国家赔偿作为终点,更应成为反思执法规范和权力监督的契机。

《新京报》星期三(13日)发表评论说,类似事件一再发生,警示基层执法必须要慎之又慎。司法纠错固然可贵,但只有坚持依法行政,才能从源头上杜绝权力滥用。

“12字评论”和质疑校服质量两起案子都被翻案,从法律判例的角度,确实能起到指导作用,也能在某种程度上安抚社会不满情绪,但这些被无辜扣上“寻衅滋事”帽子的人,付出了极高的代价和心力,两三千元的赔偿更多是象征意义。

这样的处理,对执法机关更只是“罚酒三杯”,轻轻带过,问题的根源却始终没有被触及:寻衅滋事罪是不是“口袋罪”?它的适用边界到底在哪里?如何能从源头上遏止“寻衅滋事罪”的滥用?滥用会不会被相应惩罚?或许把这些问号厘清,才能从根本上解决问题,而不是“去解决提出问题的人”。