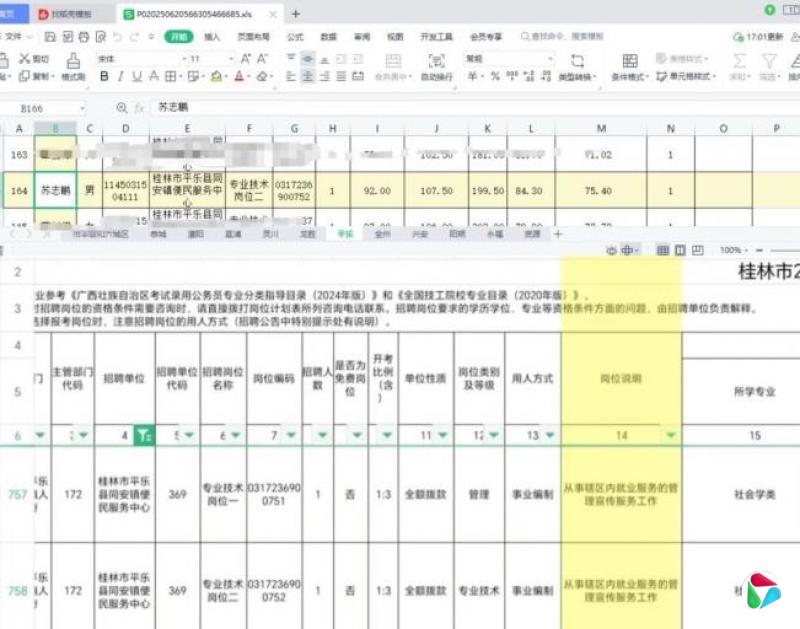

广西自治区桂林市人社局6月中公布一批事业单位招聘考察名单,名单上有一名叫苏志鹏的考生,以笔试199.5分、面试84.3分的总成绩排名第一,拟录用为平乐县同安镇便民服务中心工作人员,踏上“编制上岸”之路。

但很快的,有眼尖的网民扒出:这个苏志鹏,好像是去年华中农业大学“投毒虐猫事件”的当事人。

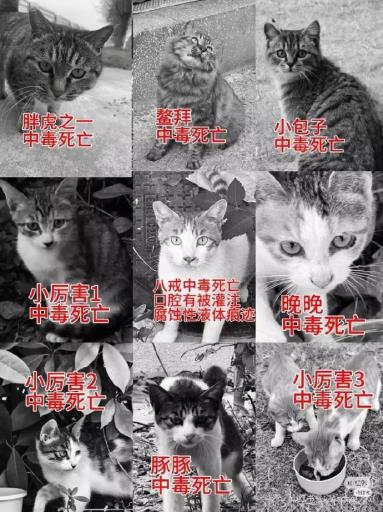

去年10月至11月,苏志鹏将五片剧毒人用药物研磨成粉,兑水后多次投喂给校内流浪猫,造成数十只猫死亡。部分猫尸还被发现口腔灌有腐蚀液、四肢断裂,惨不忍睹。

更令人愤怒的是,苏志鹏作案后还在朋友圈“炫耀战绩”,甚至在动物保护群里假装好心提醒管理员“猫咪状态不太对”。

华中农业大学去年12月发布通报,确认苏志鹏虐猫属实,并给予他严重警告处分。但学校保留了他的学籍,使他得以顺利毕业并拿到学位证。

这起原本已淡出公众视线的校园虐猫事件,因苏志鹏入选事业单位考察名单再次引爆舆论。涉事招聘单位广西桂林市同安镇证实,名单上的“苏志鹏”,就是那位曾因虐猫被处分的学生。

消息一出,舆论哗然。不少网民强烈反对,质疑他心理异常、品德失衡,根本不适合进入体制内。“虐猫的人也能进编?”“公务员门槛这么低了吗?”

但在一片反对声中,也有不同的声音认为应该给予他第二次机会。如中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在微博发文说,虽然虐猫行为令人憎恶,但不该让舆论长期“追杀”犯错的人,让他们“无法找工作,没有出路”。他建议给年轻人一次重新开始的机会,由具体单位评估是否录用,而不是社会一刀切否定。

不过,中国官媒直接就给这位前资深媒体人泼了一盆冷水。中国新闻网发表评论称,“给虐猫考生改过自新的机会”,不应成为质疑取消录用的理由。无论是网民的舆论监督,还是用人单位依法依规处理,都是社会对公职人员基本品行的正当期待。

随着舆情持续升温,桂林市人社局工作人员星期一(6月30日)回应此事时说,已收到大量举报,正由招聘单位核实;若确认苏志鹏确为虐猫者,将按程序处理,“不符合条件者不予录用”。

隔天(7月1日),平乐县人社局正式通报,苏志鹏不符合招聘条件,已取消其录用资格。

虐猫事件频发

像苏志鹏这样的“反社会人格”,似乎并不少见。过去几年,中国接连曝出多起虐待动物事件,从频率到手法,都触目惊心。

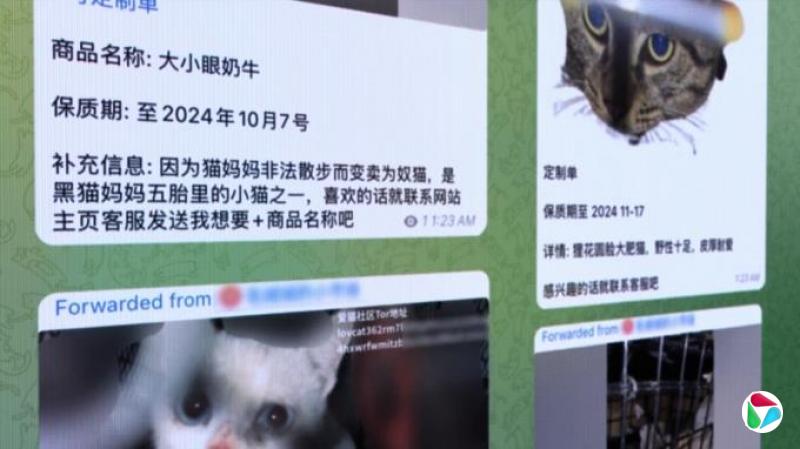

美国有线电视新闻网(CNN)今年5月的调查报道引述志工团体“猫咪守护者”(Feline Guardians)收集的数据指出,从去年6月至今年2月,该团体监控的中国相关Telegram群组中,虐猫视频数量暴增五倍,平均每2.5小时就会新增一段影片。

更令人发指的是,一些视频制作者还接受付费定制,按观众“点单”指定的猫咪和虐待方式,专门制作“量身定做”的虐猫影片。有的猫被活活烧烫,有的甚至被丢进果汁机搅成浆,而施虐者则在圈内“受到名人般的待遇”。

专家指出,这类视频的观众往往患有“虐兽恋”(zoosadism)——一种通过观看动物受虐过程获得快感的性癖好。而猫之所以成为主要目标,也与其脆弱的身体结构有关。例如,猫的尾巴和爪子不如其他动物结实,拎尾巴、掰爪子这类行为对施虐者来说也相对容易。

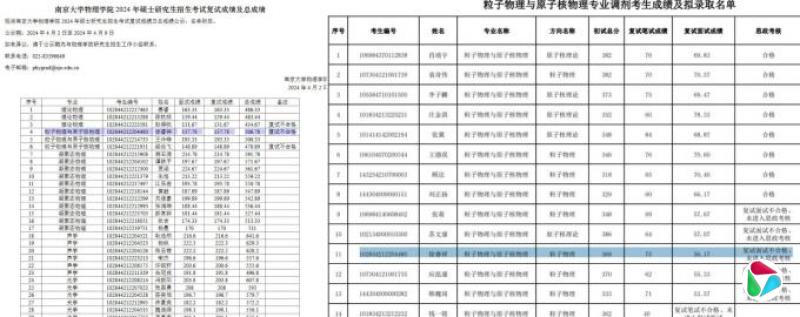

尤其令人不安的是,越来越多的虐猫者出现在校园中。南京东南大学土木工程学院本科生徐睿祥,去年就被曝曾多次将血腥的虐猫视频上传网络,还在群组里“出教程”,手把手教人怎么虐杀小动物。

事件曝光后,徐睿祥虽然以初试第一名考上南京大学研究生,却在复试中被刷下来。之后他又出现在兰州大学的调剂名单中,但最终也未被录取。

当时,胡锡进也发声,认为尽管徐睿祥的虐猫行为极其恶劣,但他年纪尚轻,也已为此付出代价,舆论不应长期“追着喊打”,否则可能演变为对犯错者的过度惩罚。在他看来,一个成熟、团结的社会,应该允许纠正与宽容并存。

“小恶不惩,大恶难防”?

不过,也有部分观点认为,对苏志鹏和徐睿祥这样的虐猫者“咬住不放”,不仅是因为他们的行为残忍、违背常识和良知,更是因为这类人身上隐藏着更深层的社会风险。

持这种观点者指出,有不少研究表明,虐待动物和针对人的暴力行为之间,存在明确的心理与行为关联。

例如,早在1997年,美国马萨诸塞防止虐待动物协会就与该州东北大学联合发布研究,指虐待动物者伤害他人的可能性,是普通人的五倍。

2013年发表的一项研究也发现,43%的美国校园大规模杀伤案施暴者在案发前都有虐待动物的前科,目标多为猫或狗。

这种从虐待动物到伤害人类的路径,在徐睿祥案中似乎有迹可循。他曾提过杀人的想法,只是他认为这件事后果严重,“即便是我想做,我也知道不应该做且不能做”。

徐睿祥还曾宣称,这个世界大多数人缺乏艺术细胞,这也是为什么一些变态杀人狂甚至“不愿意杀美女”;他扬言“其实美女杀了才好”。

法律威慑力远远不够

即使徐睿祥已表现出明显的心理异常,仍有人呼吁给他一次改过的机会。而中国一再发生虐猫事件,舆论每次都只能在“惩罚”与“原谅”之间摇摆、争议,对于施虐者,能做的却似乎不多,根本原因很简单:中国至今没有一部真正有效的动物保护法,无法震慑那些对生命毫无敬畏的人。

目前,中国唯一针对动物保护的专门立法是《野生动物保护法》,只保护珍贵濒危的野生动物,像猫狗这样的普通动物并未被纳入保护范围。

虐猫行为只能用《治安管理处罚法》和《网络安全法》来应付,警方对施虐者常见的处罚大多为批评教育、警告、写保证书、拘留等行政措施,本质上起不到什么警示作用。

上观新闻星期三(7月2日)发布评论文章称,法律条款的缺失导致每次虐猫事件出现后,都会引发广泛的舆情关注;虽然当事人也会被惩罚,但虐待动物的行为丝毫没有减少。

文章认为,中国只有制定《动物保护法》,从法律层面震慑动物虐杀行为,形成广泛的社会共识,才能从源头上减少悲剧发生。

在中国法律尚未健全的当下,社会仍只能在一波波舆论风暴中反复拉扯:究竟该严惩,还是应给予改过自新的机会?但任何社会问题,终究不能总靠情绪来裁决,或许是时候让法律站出来了。