中国内蒙古一家矿业公司的一起致命事故,夺走了六名正进行参观学习的大学生性命。

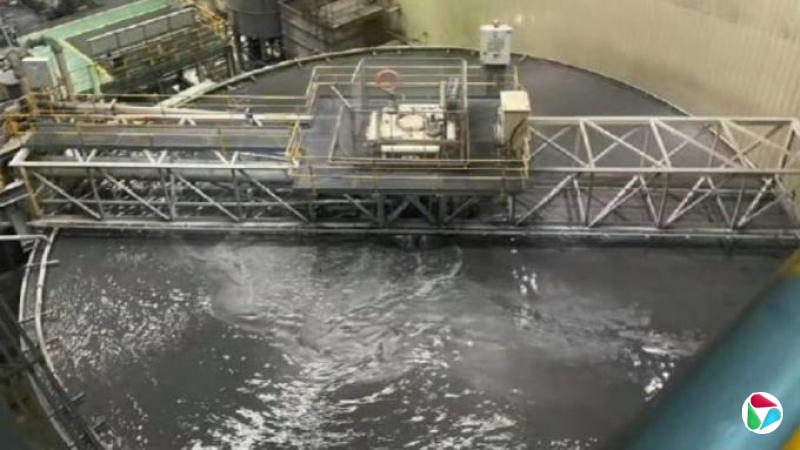

星期三(7月23日),六名东北大学学生正在中金黄金有限公司旗下的乌努格吐山铜钼矿选矿厂,进行浮选工艺的实地学习。这原本是一堂贴近职场的实践课程,岂料在他们走向浮选槽区域时,厂内的格栅板突然脱落,六人猝不及防,相继坠入槽中。

中金黄金有限公司隔天通报,“经全力施救,六人被救出后,医护人员确认已溺亡,另有一名老师受伤”。企业也对遇难者表示沉重哀悼,并称正在处理各项后续事宜。

随后,内蒙古自治区成立调查组,提级调查这起事故。据中国媒体报道,这六名学生均为资源与土木工程学院矿物加工工程专业的在读生,年龄在20岁至22岁之间。

这类企业参访,本是高校常规教学的一部分,尤其对矿业专业的学生而言,更是从大三升大四前的重要必修实践课,甚至关系到能否顺利毕业。但谁也没想到,这堂实地教学课,竟成为六名年轻学子的最后一课。

讽刺的是,就在接待这批学生之前,涉事企业曾于今年2月发布消息称,公司的浮选车间已完成部分平台格栅筛板更换,“排除了安全隐患”;同时自信地宣布,2024年浮选车间已实现“零事故”。

不仅如此,在事发前的不到两周——7月11日,公司还召开安全生产委员会会议,再次强调“始终把安全生产作为一切工作的重中之重”。

会议开了,口号也喊了,但悲剧还是发生了。事故曝光后,相关话题迅速登上微博热搜榜首,引发舆论哗然。人们在惋惜生命流逝的同时,也将疑问直指矿厂的安全管理制度:到底哪里出了问题?

根据后续的调查通报,事故的直接原因有了初步结论:浮选槽上方的钢格栅板一侧固定角钢因长期疲劳产生裂纹,事故当天遭受集中载荷时瞬间断裂,导致整块格栅板翻转脱落,酿成悲剧。

一名参访过事发工厂的学生回忆,浮选区平时在岗的员工不过二三十人,但一旦学生参观,人数就会远超平常。他提到,“如果是七个人站在(格栅)板上,可能板子会受不住”。

其实,类似实地教学安排也并非首次。2021年5月,内蒙古矿业曾发文称,每年7月会接纳近50名采矿工程专业学生学习,并获得东北大学授予的“优秀实践教育基地”称号。

但网上很快流传的一段聊天记录,也将企业安全承诺再次推上舆论风口。记录显示,今年2月进行的格栅筛板更换工程仅为局部更新,关键焊缝并未进行无损检测。这一细节,不仅刺破“隐患已排除”的承诺,也让“零事故”的自我评估显得格外刺耳。

目前,涉事选矿厂已停产整顿,企业分管安全的副总经理、车间主任,以及当天的现场监护人员,都被采取刑事强制措施。这起事故也导致中金黄金星期四的股价一度大跌超7%,截至收盘跌4.41%。

“溺亡”之说,经得起推敲吗?

事实上,相较于矿厂安全管理,舆论更关注的问题是:这六名大学生,究竟是怎么死的?

官方的初步通报将死因定性为“溺亡”,但这两个字很快就引发质疑。在不少人看来,“溺亡”二字显得过于轻描淡写,既未还原事故经过,也难以反映事故现场的真实险恶。

公开资料显示,铜钼矿的浮选槽并不是一般意义上的水池,而是一种用于将金属矿物从矿石中分离出来的装置。里面充满矿浆——一种混合了水、化学药剂与细碎矿粉的高密度混合物。

有业内人士向媒体解释,浮选槽中的矿浆水不仅含有悬浮物和重金属离子,还不乏强酸强碱的腐蚀性药剂,温度较高,安全风险极高。一旦坠入,几乎没有生还的可能。

更直观的说法来自一名矿物加工工程专业的学生。他形容,浮选槽的垂直高度有十几米,里面是矿浆,“类似于泥石流,人掉进去动不了”。

不过,另一名在选矿厂工作多年的员工则称,矿浆通常是常温水稀释,五六十摄氏度的说法并不准确。但他指出,浮选槽内的搅拌装置力度很大,人掉进去极易被撞伤、骨折,甚至吸入矿粉导致窒息,几乎没有脱困可能。

也就是说,学生们坠入浮选槽之后,情况可能比“溺亡”要残酷得多。或许正因如此,许多网民难以接受“溺亡”这个说法。

有人在社交媒体上质疑:学生掉进浮选槽后,到底是先被搅拌器撞击?还是因吸入药剂粉尘迅速窒息?又或者是两者叠加?

无论如何,如此严重的事故,似乎并非“溺亡”二字就能简单带过的。

华中科技大学新闻与信息传播学院教授曹林就在个人公众号上直言:“‘溺亡’两字,写满了相关通报讳掩事实、淡化责任、模糊焦点、误导公众的小心机。”

不过,由于选矿车间本身就远离大众认知的范畴,关于浮选槽的细节说法也并不一致。《中国之声》实地探访事故矿厂时,浮选车间主任李春爽说,浮选槽PH值在8到9之间,为中性偏碱,温度约三四十摄氏度,并不存在强酸、强碱或高温的情况。

也因此,有些人对“溺亡”一词并不如外界那样敏感。中国前媒体人胡锡进就认为,这个词确实不够精准,但这也不会消弱此次事故对生产领域产生的警示作用,“挑剔一个词有些过度了”。

无论观点如何分歧,有一点是共识:“溺亡”这两个字是目前为止,官方通报中最直接、最核心的死因表述。在疑问尚未完全释疑的当下,人们对它格外敏感,也不难理解。

矿业事故屡见不鲜

事实上,这并非第一起格栅板酿成的惨剧。早在2021年,宝武水务湛江分公司一名巡检工人就因踩破老化的格栅板,坠入循环槽不幸身亡。最终,这起事件被认定为一起安全生产责任事故。

矿业本就是高危行业,这一点毋庸置疑。过去几年,中国屡屡传出矿难噩耗:2023年2月,内蒙古一处露天煤矿坍塌,造成53人遇难;同年8月,陕西一座煤矿突发瓦斯爆炸,致11人死亡;2024年1月,河南一座煤矿发生重大煤与瓦斯突出事故,16人死亡,五人受伤。

有了这些事故的警示,中国官方加快对煤矿安全监管的步伐。去年1月,中国国务院公布《煤矿安全生产条例》,明确要求各地加强隐患排查、强化执法整治,力图扭转矿难频发的态势。

相较于矿山行业时有发生的重大事故,选矿厂平日鲜少因致命事故见诸舆论。或许正因如此,东北大学六名学生在浮选槽罹难的消息,很快就在社交平台上迅速引爆,所激起的震动远超以往矿场的事件。

事发后,中国多所高校罕见集体发布暑期实践的安全提醒。表面上看,这是一种对突发事件的标准回应;但在某种程度上,这也传递出一个不言自明的信号:这起事故,并不寻常。

正是因为不寻常,舆论对于官方目前措辞模糊的通报并不买账。人们期待调查全面结束后,官方更加清晰透明的信息,以及具体可感的整改承诺——而不是一纸轻描淡写、试图安抚情绪的公关话术。