“防城港亮证女子被行拘(行政拘留)五日”的词条星期三(8月6日)登上微博热搜榜首,这场发酵近半个月的风波看似画上句点,但屏幕上的热度及现实中的民怨远未平息。

事缘7月22日,广西防城港一名李姓男子在当地江山镇一条狭窄乡道上行驶时,与一辆迎面驶来的黑色奔驰(新加坡称马赛地)相遇。这类情形在乡村道路并不罕见,通常只需一方稍作礼让,两辆车便可顺利通行。

不过,当时李先生车后还有一辆车;因此更理想的处理方式是由奔驰车先后退让路。然而,这样的情景并未出现,双方当时互不相让,僵持在路中央。

这时,奔驰车后排下来一名男子,径直走到李先生车窗前交涉,三言两语没谈拢就回到车边。紧接着,车内的女司机掏出手机,递给男子看了一眼。

两人具体谈了什么、手机上显示了什么,至今不得而知。但李先生事后回忆道:“我觉得这个时候,他们应该是查到我的个人信息了。”

行车记录仪画面显示,女司机下车和李先生交涉时,李先生表示自己可以侧绕过去,只要稍稍让一点就行。但女子坚持要他倒车,还抛下一句意味深长的狠话:“不然我就拿证了哦。”

李先生并不怵,立刻回怼:“你拿证又怎么样?”

此时,跟在李先生后方车辆的记录仪也拍下了这一幕,显示女子右手拿着手机,左手握着某样物品,向前方展示了一下,并声称要报警。

李先生事后接受澎湃新闻采访时说,女子当时拿出的是一本写有“行政执法”字样的证件。

眼见女司机的“亮证”策略并未奏效,奔驰车上的男子索性爆粗,并报出李先生的姓氏与家庭住址,尝试施以恐吓。

然而,双方僵持片刻后,最终仍由奔驰车略微向右挪动,让李先生得以绕行。李先生临走前还留下一句:“多谢,这样大家都过得去,不是吗?不要老拿证吓人”。对方则回呛:“你以为我不知道你吗?”

视频曝光 维权路坎坷

这场短暂却诡异的遭遇,让李先生愈发不安,因为对方不仅当场亮证,竟还能说出他的姓氏和住址。

由于担心隐私疑遭泄露,他多次向有关部门反映,却始终石沉大海、毫无回应。无奈之下,李先生于7月31日将行车记录仪视频上传至网络。视频迅速突破千万播放,不仅引爆舆论,也终于成功引来警方关注。

然而,警方关注的却是李先生本人。

当天深夜,民警找上李先生的住处,称他上传的视频泄露了对方车牌,涉嫌侵犯隐私,要求删除视频并道歉。在压力下,李先生删除原视频,并打码重发,同时上传一段六分钟的公开道歉视频。

警方的这波操作,反而让网民的怒火更上一层楼。

不少网民质问:女子亮出的证件到底有没有效力,能当作万用通行证让别人让路?她又为何能在短时间内掌握李先生的个人信息?这算不算是在滥用公权力、以权压人?

面对持续攀升的舆论压力,防城港市公安局边境管理支队8月1日发布通告,称已对此事展开调查。两天后,调查通报出炉。

根据通报,涉事司机侯女士所持的,是她丈夫黎某的行政执法证。黎某是当地一个消防救援站的二级消防士,因将证件随意放置在妻子车上,导致证件被非法使用,涉嫌违反工作纪律,已被立案调查。

至于为什么奔驰车上的人能精准报出李先生的个人信息,通报称,奔驰上的男子是侯女士父亲,而李家和侯家是“未出五服的邻村表亲”,侯先生在对峙时认出了李先生,才在现场说出了这些信息。

虽然这份通报试图解答了网民的质疑,但买不买账却是另一回事。尤其对“侯先生和李先生是亲戚”的说法,不少网民追问:既然认识,现场怎么只顾着爆个人信息,还说要报警?不能私下沟通解决吗?“换我,真不好意思这么对待亲戚。”

一波未平,一波又起

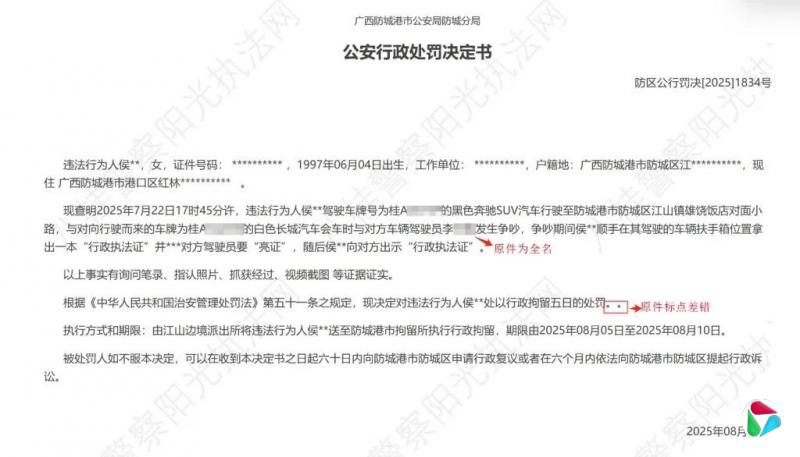

又过了两天,防城港市公安局防城分局8月5日发布行政处罚决定书,对侯女士处以行政拘留五日的处罚,理由是她涉嫌以虚假身份招摇撞骗。

但很快有网民发现,通报中侯女士的姓名、证件号码等信息都被打了码,反倒是李先生的姓名和车牌号,以及侯女士的车牌号,被清清楚楚地公开了。

直到8月6日中午,官方才修改这份处罚决定书,把双方车牌号和李先生的真实姓名隐去。

不少网民炮轰这份通报“轻描淡写、大事化小”。五天拘留,在舆论看来远不足以回应公众对特权滥用的愤怒。有评论直言:“要不是这事被拍了、传上网,是不是最后就不了了之?那没被曝光的呢,是不是更无法无天?”

更有网民将矛头对准通报中“打码有别”的做法,质疑李先生的姓名被公开,是否为一种“暗戳戳的报复”。在他们看来,这恰恰体现了权力不对等的现实——连信息保护都能有双标,又怎能让人相信执法公正?

类似事件一再上演

这场风波之所以持续发酵,或许是因为它精准踩中了公众最敏感的神经——对权力傲慢与特权意识的深恶痛绝。毕竟,这类事件并不是第一次出现。

早在2010年10月,名为李启铭的男子在河北酒后驾驶,撞飞两名女学生,造成一人身亡。事故发生后,有媒体报道称,李启铭不仅毫无悔意,还口出狂言:“有本事你们告去,我爸是李刚,你们告不赢的!”

这位李刚,正是当时河北保定市公安局北市区分局副局长。此事引发强烈公愤,李刚最终也被调离保定市。尽管后来有人对这句话的真实性提出质疑,但“我爸是李刚”早已成为权力傲慢的代名词。

时间来到2024年6月,北京街头又现“特权车”风波。一辆悬挂使馆车牌的轿车违规停车引发拥堵,路过司机上前沟通时,车中的中年女子态度恶劣地叫嚣道:“你再拍我,我告诉你,我报公安,懂什么叫使馆车吗?懂什么叫外交豁免权吗?滚蛋!”

事件发酵后,涉事女子、时任亚太空间合作组织秘书长余琦为自己的不当言行道歉,官方随后也对她的交通违法行为处以罚款。

无论是“亮证女”,还是“我爸是李刚”,或是“外交豁免权”,这类看似耍特权的言行之所以频频引爆舆论,是因为它们精准贴合了公众对官民权力不平等的既定印象。这样的认知,在一次次事件中被不断验证,又一次次转化为愤怒与不信任。

在官民信任本就脆弱的当下,官方对这起亮证事件的不当处理,恐怕只会强化民众原本的印象:在封闭的权力结构中,官官相护早已是写好的剧本。