美国总统特朗普2月签署行政令,禁止跨性别运动员参加女子运动赛后,美国奥委会上周正式禁止跨性别女性参加各级女子比赛。国际奥委会6月底也宣布检讨相关政策,外界预料,2028年洛杉矶奥运将明文禁止跨性别女性与女运动员同场竞赛。跨性别女性参赛的争议困扰西方已久,当中的科学验证面对什么挑战?相关政策经历哪些摇摆?

今年5月底,16岁的埃尔南德斯(AB Hernandez)参加美国加利福尼亚州高校田径赛,一举夺得女子跳高和三级跳金牌,以及跳远银牌。

这类校际比赛,原本连当地人都不怎么关注。但埃尔南德斯是一名跨性别选手,她的出赛,引来美国总统特朗普怒目瞪视。

比赛前几天,特朗普在社媒讥讽埃尔南德斯“作为男性表现平庸,变成女性就无敌了”。

他谴责加州“继续非法允许男性参加女子比赛,对女性不公,彻底羞辱她们”,要主办官方遵守他2月颁布的行政令,禁止埃尔南德斯参赛,否则将撤销联邦拨款。

反对埃尔南德斯参赛的不止特朗普,决赛前夕的资格赛,有女权团体雇用小型飞机在赛场上空绕行,拉出横幅诉求:“女生运动男生禁入!”

最终,埃尔南德斯仍获准出赛,还赢得二金一银。但主办官方取巧改变规则,在她角逐的组别多让一人晋级决赛,若她得前三,则须跟成绩在她之后一名的选手分享奖牌。她的三级跳金牌和跳远银牌因此都是两人同享,跳高金牌更是三人并得。

这场风波不大,却牵扯出跨性别女性参加女子比赛,长年在欧美社会引发的公平与包容之争,反映了当前的民意与政治风向,也加速推进国际体坛的政策转向。

体能是否优于女性 科学界难有共识

特朗普说跨性别女性“无敌”,让她们参赛对其他女生不公,许多人恐怕下意识认同。

但公平与否如何断定?国际奥委会和多个体育总会的公开立场,都是以科学实证来制定相关准则。

可是,科学家此前受限于样本和数据不足,对于跨性别者接受抑制睾酮的荷尔蒙疗程后,是否仍保有男性优势,无法得出坚定一致的结论。

直到最近几年,才有更多具分量的研究发现,男女体能差距甚至在青春期前已显现,男性在青春期睾酮大增是拉开差距的主因,但抑制了睾酮后,两性间的差距仍在。

内布拉斯加大学卡尼尔分校运动科学教授布朗(Gregory Brown)去年发表的研究指出,即使还未到青春期,男孩在100米到1500米赛跑、标枪、铅球和跳远的表现都优于女孩。这显示男性体能比女性好,并不仅是因青春期的荷尔蒙推助,这让荷尔蒙疗程足以抵消男性优势的观点受到更多质疑。

布朗接受《联合早报》访问时透露,他发表研究结果时,学界反馈普遍正面,但仍有人质疑男孩体能较好是社会因素使然。

此外,科学界对男女之间天生存在的体能差距是否在所有运动项目中都存在,仍无绝对共识。

布朗坦言,学界研究面对一些挑战,例如缺乏顶级跨性别运动员的数据,只能拿一般跨性别女性跟顶级女运动员比较。尽管如此,至今的科研结果“显然指向减少睾酮不会消除所有男性优势,不足以让我们确定比赛是公平的”。

布朗认为,从科学角度而言,“跨性别女性是男性,不应当参加女子比赛”。

长期研究跨性别者运动表现的哈珀(Joanna Harper)博士则对《联合早报》说,目前的研究样本量都相当小,因此“往任何一个方向做出明确结论,恐怕都不正确”。

哈珀说,青春期睾酮带来很大优势的结论很明确,但跨性别女性接受荷尔蒙疗法是否会降低或消除掉这些优势则较不明确。

她说:“处于新兴阶段的科学领域,往往不是所有研究都得出同样结论。”

跨性别学者:参赛资格 可按个别体育项目情况决定

哈珀本身是一名跨性别者及非职业长跑选手。她完成跨性别疗程后发现自己跑步速度慢了,激发她开启这方面的研究。这些年来,她参与过国际奥委会、世界田径联合会、国际脚踏车联盟和世界赛艇联合会针对跨性别选手参赛政策的研讨工作。

哈珀指自己站在两个极端的中间,认为各别体育项目根据各自的情况就跨性别选手参赛做出决策,是最谨慎的做法。

南洋理工大学国立教育学院体育与运动科学系副教授许坤德受访时说,学界对跨性别选手的研究确实还需要更多数据,但据他观察,过去五年有越来越多证据明确指跨性别女性在体能上,较女性占优势,“尤其是讲究气力和耐力的运动”。

不过他认为,即便出现更多证据,还是会有两派对立,一方会从科学角度要求比赛对女性公平,另一方则从道德角度要求社会包容少数群体的参赛空间。

奥委会赛规调转 科学研究实证难追政治风向

新西兰举重选手哈伯德(Laurel Hubbard)是奥运史上首位参加女子比赛的公开跨性别女性。

2021年东京奥运会,她获国际举重联合会批准参加女子87公斤级赛事,原本受看好摘牌,却在小组赛就出局。

国际奥委会早在2004年雅典奥运会就允许跨性别女性参赛,但须进行性器官移除与再造以及荷尔蒙疗程。2015年,奥委会取消手术的要求,但保留荷尔蒙疗程规定;2021年,奥委会的指导框架还特别强调包容,建议各体育总会在研究有明确结论前,不要限制跨性别女性参赛。

到了2024年巴黎奥运,虽然国际奥委会维持一贯立场,不统一制定参赛准则,让各体总自行决定,但发出指导原则建议它们仅允许12岁或发育前跨性别的女性参加女子比赛。

哈伯德34岁才开始跨性别疗程,五年后完成,参加东京奥运时已43岁。但就算她再年轻几岁,按最新指导原则,也已无缘再参加奥运。

到了2028年洛杉矶奥运会,一般相信,奥委会将明文统一禁止跨性别女性参加女子比赛。

过去半年,至少三起事件加速国际体坛对这个倡议的推进。

2月5日,特朗普颁布行政令《禁止男性参加女子运动》,开宗明义指跨性别女性是男子,不准参加女子比赛,并援引教育修订法令,威胁对“剥夺女性公平参赛机会”的教育机构撤销联邦拨款。

6月26日,新上任的国际奥委会主席考文垂(Kirsty Coventry)称,奥委会成员如今“压倒性支持”保护女子赛事,并宣布成立工作小组,召集各大体总和科学家寻求共识,制定女性参赛规则。

7月21日,美国奥委会正式修改“女性安全参赛政策”,禁止跨性别女性参加所有层级女子比赛。它透露,自特朗普签署行政令后,即与联邦官员展开对话,而作为联邦注册机构,美国奥委会“有义务遵从联邦政府的期许”。

跨性别者参赛议题 始终由政治驱使

哈珀向《联合早报》指出,跨性别者参赛这个课题过去几年极度政治化,而美奥委会的决定显然是因特朗普的行政令。她说:“他们直到最近的立场都是以科学为依据,不做任何绝对的判断,如今却突然宣称,得按总统的命令修改政策。

“现在特朗普当政,行使权力,因此美国在这当下,肯定是政治碾压科学。但我坚信这只是暂时的,将来有一天,人们会再度重视科学,回看过去时,会为自己对少数群体的作为感到懊悔。”

布朗则指出,跨性别女性参加女子比赛的争议从一开始就由政治驱使,当初允许跨性别女性参赛同样是政治压力使然。布朗说:“当时的科学研究肯定没有确定男性优势会在跨性别后消失,现在则有更多研究佐证优势继续存在。

“国际奥委会肯定面对政治压力,但压力来自两边(支持和反对跨性别者),甚至宗教也牵扯进来。”

布朗指出,他无法评断特朗普以行政令强制改变参赛规则,在政治上是否正确,但科学上肯定正确。至于美奥委会的决策,“固然是出于政治便利,但他们也像国际奥委会般有科学小组,做出基于科学的决策”。

除了科学实证,许坤德说,国际奥委会做决策前也须参考大众的观点,以及“许多运动员发出的强烈声音”。

根据英国斯旺西大学去年发布、对全球175名世界级与国家级女运动员的调查发现,支持以生理性别来界定比赛资格者有58%,在世界级女选手中,支持率更高达77%。

国际田总和泳总实施禁令 更多体总料将跟进奥委会

国际主要体总如田总和泳总近年已陆续禁止经历过男性青春期或在12岁以后开始跨性别疗程的女性参加女子比赛。

也是新加坡篮球总会前会长的许坤德说,国际篮总目前未明文禁止跨性别者参赛。“依我所见,对公平的诉求会是奥委会接下来的主要政策推动力,一旦奥委会明确条例,应该会有更多体总跟进。”

布朗预期国际奥委会很快会采用与田总和泳总等一致的参赛准则,他也希望奥委会在所有女子项目采用田总和拳击总会已实行的性别检测,但对这能否实现,他没有太大信心。

哈珀则希望自己被选入国际奥委会的工作小组。“如果他们广召法律、科学和社会学人士一起来找寻共识,最终的政策是否会走向完全禁止这个极端结果,仍是未知。”

学者:挟民意挑起不安情绪 特朗普扼杀少数群体权益

特朗普2月初颁布《禁止男性参加女子运动》的行政令,并非他首次针对跨性别者。去年竞选总统时,这已是他争取选票的主要议题之一。今年1月上任后不到10天,他就一口气签署了三个涉及跨性别者的行政令,包括禁止跨性别者从军。

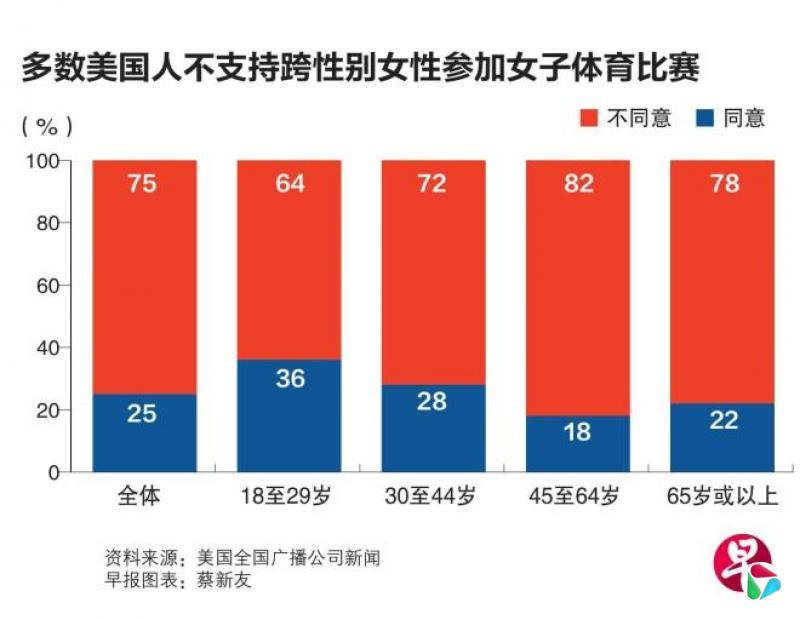

民调普遍显示,多数美国人不支持跨性别女性参加女子运动比赛。

美国得克萨斯州南方卫理公会大学政治学教授吉尔森(Cal Jillson)接受《联合早报》访问时说,美国民众对同性恋及跨性别者权益的认同,在2015年奠定同性婚姻权利的奥贝格费尔起诉霍奇斯(Obergefell v. Hodges)一案达到顶峰,过后便一路直下。

他说:“特朗普对这个课题有一股莫名的执念,利用民众广泛但不坚定的看法,挑动他们心里的不安,进行负面炒作。特朗普宣称跨性别的‘男性’正在危害女性的运动,还在比赛中对她们造成身体上的伤害。”

吉尔森说,对性别过渡的医疗和科学有足够认识的美国人极少,导致错误的信息和偏见有许多空间传播并造成破坏。

在美国国内赛场上,跨性别者其实极少。据美国国家大学体育协会去年的数据,全美有51万名大学生参加各类赛事,但跨性别者不到10人。有舆论指,特朗普的伤害之说有夸大之嫌。

哈珀受访时说,强烈反对跨性别女性参赛的人,往往把她们当成“入侵女性体育的男性”。“当你有这种想法,就算场上只有一名跨性别者,都会让你感到厌恶。”

吉尔森指出,美国人对跨性别运动员心存戒惧的情绪若外溢,可能演变成对同性恋群体权益的更广泛攻击,包括就业、从军及婚姻方面的权利。

吉尔森说:“这个风险真实存在,因为如今的美国最高法院比10年前保守得多。”