中国抗战历史电影《南京照相馆》上映以来迅速成为票房冠军,但关于该不该带孩子去看的讨论,却撕裂了舆论场。

暑期观影学生不少,许多家长在社交平台发帖称,孩子观影后出现“后遗症”:有人哭到不能自已,有人夜里失眠惊醒,甚至有孩子对着地图扎日本,说“我恨日本人”。

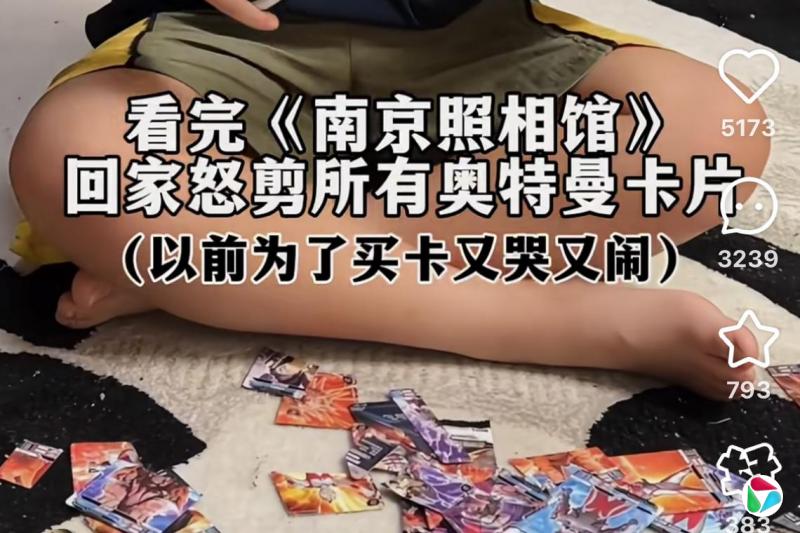

坐标北京的博主“赵苏比”在小红书上发视频称,自己8岁的儿子看过电影之后,回家怒剪所有的奥特曼卡片,并说:“我以后再也不攒日本卡了!”

评论区争议不断,有人赞成“铭记历史从娃娃抓起”,也有人认为孩子只感受到恐惧和仇恨,反而难以形成理性认知。微博上“《南京照相馆》是否适合小朋友观看”也登上热搜。

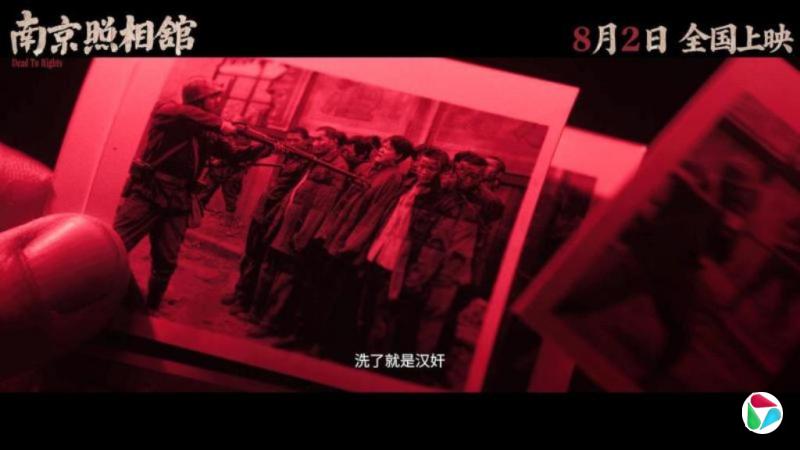

影片背景设定在1937年南京陷落期间,在一家照相馆避难的市民为保命协助日军洗印底片,意外冲出屠城照片,谋划将罪证保留下来,公之于众。历史背景残酷沉重,引发观影者强烈情绪。

电影在豆瓣评分达到8.6分,还有影迷评价这是中国近10年最好的一部反法西斯题材电影。截至星期二(8月5日),电影票房已经超过16.66亿元人民币。

支持带孩子观看的人认为,这部电影是一堂历史课。演员佟丽娅分享,9岁儿子在首映中哭得不能自已。“这部电影对年轻一代来说,远不止是部影片,更像一堂刻进生命的历史课”。

《南京晨报》组织小学生“小记者”专场观影,一名三年级学生在观后感中写道:走出电影院的那一刻,我的心中充满了对先辈的敬意和对和平的珍视,也更加坚定了‘铭记历史,吾辈自强’的信念。”

但也有一些孩子,在观影中感受到的更多是恐惧。

拥有200多万粉丝的影评博主“农夫夸电影”发出网民投稿,列出几个“恐怖”场景,例如婴儿被摔死、市民被赶入河中击毙,河水变红、日军砍下平民头颅,手拿着头拍照、以及女孩被强奸等。

博主说,建议带孩子的家长慎重。一名豆瓣网民也说,观影时身边几个儿童讨论主要是哪个角色好恐怖。“我奉劝各位家长,不建议带着没有初步建立起正确价值观以及完全不了解抗日抗战相关内容的儿童观看。”

影片宣传过程中,有记者问及是否合适孩子观看,一名主演称,电影已经拍完了,它就在那儿,可以等孩子长大再来看。

南京媒体《现代快报》评论称,家长的担忧可以理解,但不进影院不意味着与电影隔绝:“一个个短视频、一条条热搜,已在潜移默化中影响了孩子。” 评论指出,“孩子比我们想象的坚强”,关键在于家长能否做好观前引导和观后疏导。

反法西斯题材集影片中出现

争议点不仅在儿童是否能接受历史的残酷性,也有一些家长认为抗战题材太多,感到审美疲劳。

金融公司“悦融易”创始人曹流浪就在视频号表示,自己不打算看《南京照相馆》,也不想带家人去看,“从小到大已经看太多了,这类电影总是在讲‘小日子’(日本人)多坏。”

引发舆论反弹后,他回应:““电影是艺术,不是历史书”。他说,抗日题材片实在太多,“甚至还有很多侮辱智商,手撕小日子的抗日神剧,造成的结果是,大家觉得小日子不是人而是魔鬼,分分钟都可以手撕。”

他说自己要表达的是,不要眼中只有日本人、只有仇恨,愚昧和仇恨才是阻止发展和变强的敌人。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年,相关题材影片集中出现并不奇怪。另一部抗日题材电影《731》已定档于9月18日上映。

值得注意的是,《731》的预告片中特别提醒“未满18周岁请谨慎选择观看”。许多网民认为,《南京照相馆》也应有年龄建议,这也让有关电影分级制度的讨论升温。

关于战争的影片难免避免涉及暴力、强烈情绪与极端人性,观影群体又不乏年纪尚小的孩子,给电影分级或许是一个帮助家长做判断的办法。

建立分级制度声音再起

中国当年曾划定过四种“少年儿童不宜观看”影片,但当年的电影片方却借用这一标签作为宣传噱头,炒作“越不宜越要看”,导致分级制度陷入争议,并慢慢搁置。

后来中国2017年3月开始实施《电影产业促进法》,其中第20条提出,可能引起未成年人身体或心理不适的影片应予提示,但未形成严格的分级制度。

此后不时就有电影人呼吁,把统一审查改为分级,不仅能为儿童观影提供引导,也可以激发电影创作。但政策始终没有进展。

许多中国专家都提到过,中国的电影制度以“统一审查”为基础,已经起到了把关作用,因此不需要照搬欧美那种以“内容多样化”为前提、以“分级提醒”为补救机制的分级体系。

不过,每当有争议性的大片上映,市场还是会重新讨论这一话题。例如去年暑期档,《异形:夺命舰》在中国热映。有家长投诉,称自己8岁小孩在观影过程中感到不适、害怕,强烈谴责影城放映儿童不能观看的影片,要求影城退票并赔偿。

有媒体指出,《异形:夺命舰》在美国被划为R级片,17岁以下观众必须由监护人陪同观看。在中国,片方在社交媒体及宣传海报中都提醒“未成年观众谨慎选择观影”,但影院现场并无强制机制阻止未成年人购票入场,提示也容易被家长忽视。

在缺乏明确分级机制的现实下,家长、影院、片方……谁该为未成年人观看内容负责的问题,并不清晰。

与《异形:夺命舰》主要引发“恐怖吓人”的讨论不同,《南京照相馆》的争议还涉及孩子如何理解战争、历史与仇恨。

让一些家长担忧的,不单是“孩子会不会被吓到”,而是他们会如何理解历史、看待日本、看待战争和仇恨。电影里对“战争”“日军”“屠杀”等历史创伤的呈现,适合多大的孩子,是否应该有一个更权威的指引?

更何况,这部电影上映的时间点,正值中日关系处于微妙的调整期。今年以来,两国经贸互动有所回暖,中国重启进口日本水产品;但与此同时,双方公民在对方国家遭袭的事件也频繁引发关注,民间情绪敏感。

一部电影无法承载所有,但如何讲述历史、教育孩子、面对仇恨,或许才是这场讨论的核心。