在中国当代艺术史的版图上,方力钧无疑是浓墨重彩的一笔。从“玩世现实主义”的代表符号,到跨媒材实验、文化商业融合的实践者,他的艺术轨迹始终引人关注。然而,近几年他在公众视野中显得格外沉静,这位当年叱咤风云的重量级艺术家,如今在做些什么?《联合早报》记者前往他位于北京的工作室,探个究竟。

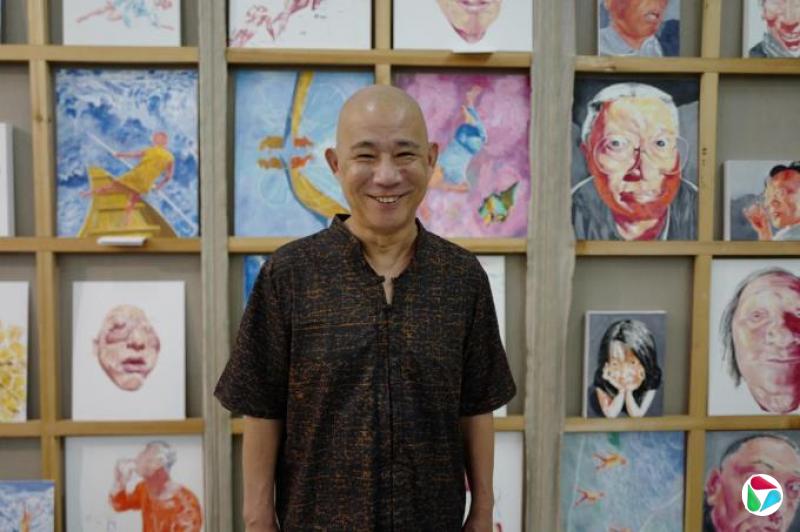

那是一个阳光温煦的上午,方力钧(62岁)着无袖汗衫迎接我们,得知要拍摄,才笑着换上一件上衣。

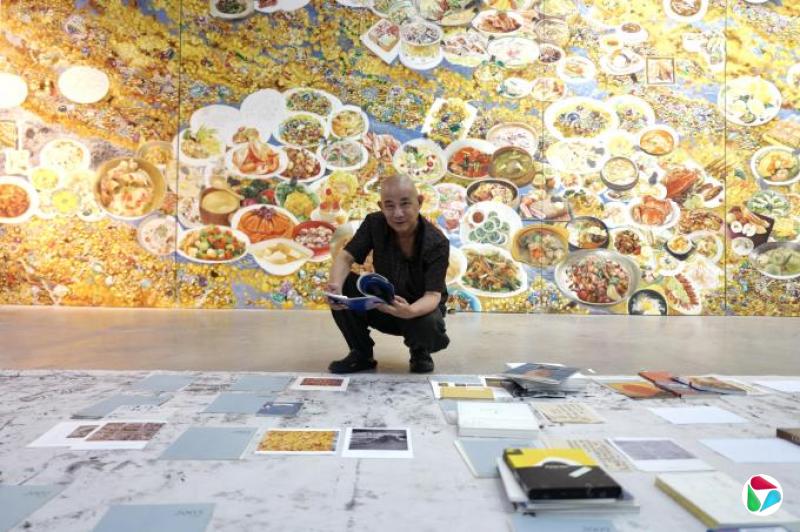

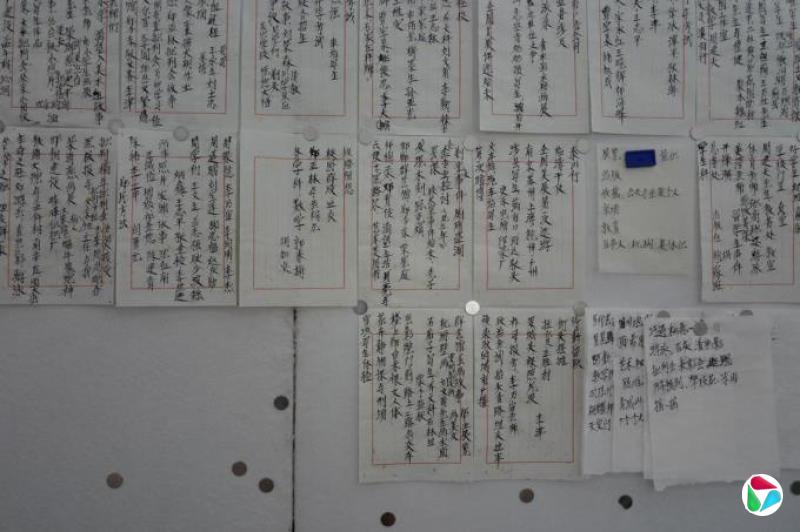

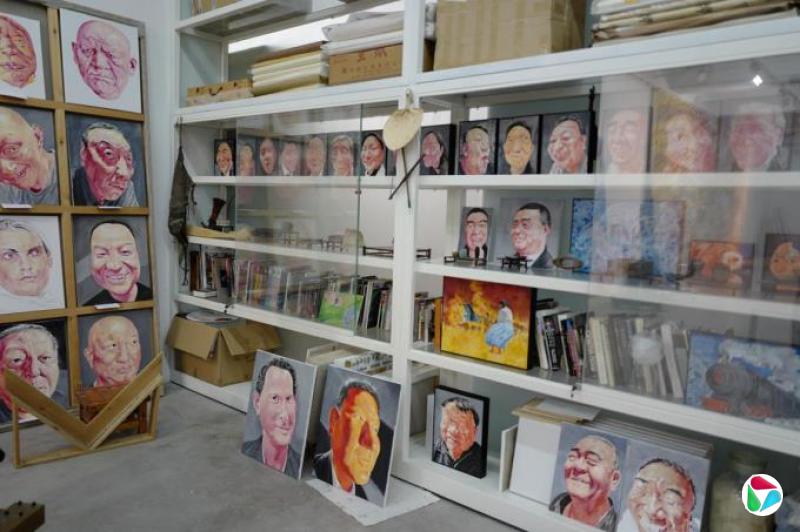

他位于北京宋庄的工作室,空间宽阔,井然有序,从水墨到油画,从陶瓷到木刻,每一类创作都有明确的分区。地板中央摆满了他多年来的创作资料与年表,堆叠如案,层层归档,仿佛一部私人艺术编年史。

持续创作 跳出画布思考

方力钧其实一直没有停下来,目前有多个创作项目同步推进。今年11月,就有湖南芒果美术馆个人作品展、湖北美术馆个人文献展,以及北京金杜艺术中心个人作品展同步进行。

展览的媒材广泛,规模各异,从水墨、油画、版画、陶瓷到瓷板建筑,再到空间装置和跨界策展,都在方力钧的宋庄工作室中略可窥探。他的艺术世界就像工作室那样——分门别类,繁而不乱,每一类材料、每一组作品、每一件构想,仿佛都有自己清晰的归属和未来。

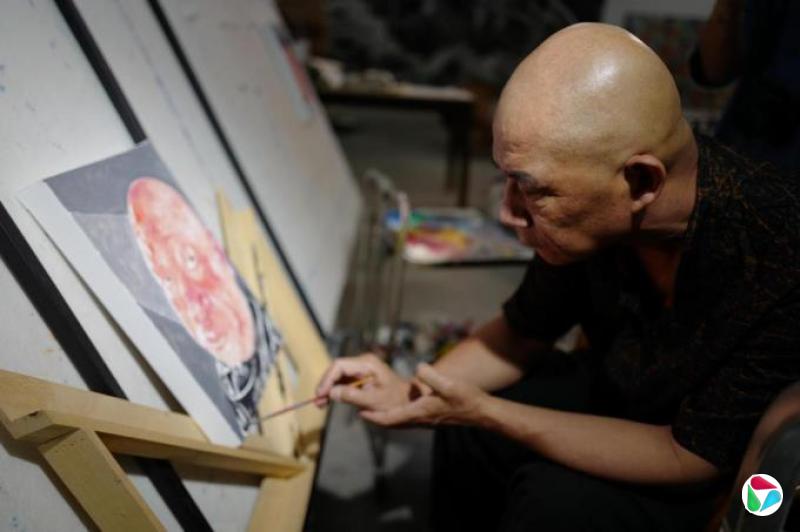

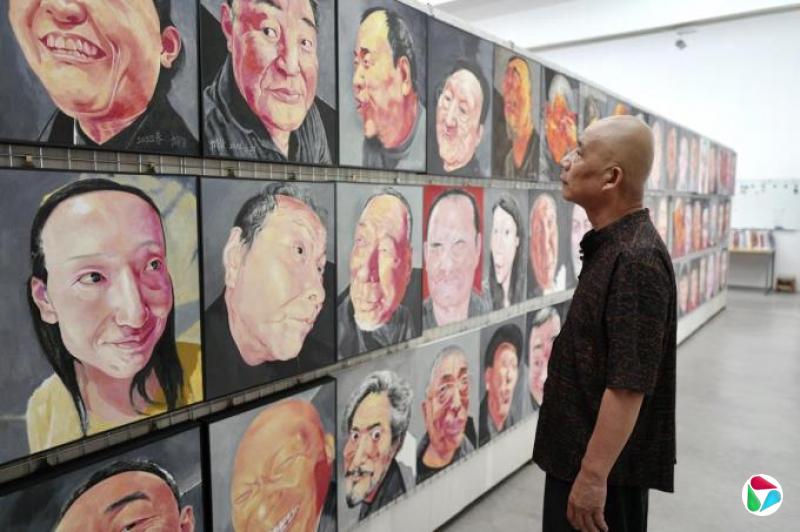

他指向墙上几幅尺寸巨大的水墨,“这些是刚完成的,还有那些还在干。”另一侧墙面上则悬挂着油画和许多肖像,色彩沉稳,画面密集。

地上的木箱里,是已经烧制完成的小型陶瓷雕塑,书架上则堆放着他新近尝试的陶瓷釉料研究笔记。

他在工作室里行走、讲解,就像一位在多重时间线中工作的人,每一个媒材都对应他不同阶段的兴趣与思考方式。

在众多项目中,他特别提到一个独具规模与文化张力的计划——“中国酒精当代艺术展”。这个由泸州老窖发起,他作为发起人与艺术家代表之一深度参与的展览,已经进行至第七年。它不仅是艺术与酒文化的结合,更是一种试图打破艺术传统呈现方式的尝试。

他强调:“这个展不是简单的‘艺术+包装设计’,我们把酒和艺术看作两个平行的文化系统,相互为载体,互相扩展边界。”

方力钧的酒瓶设计,便融合了水墨与陶瓷釉彩的语言,将传统技艺与当代构图方法融合。他说:“我希望它不只是好看,而是有文化厚度。”

对艺术家本身而言,这类项目更是一种挑战。他强调:“它逼着你跳出画布思考——当艺术不再面对画廊和美术馆的观众,而是面对餐桌上、礼盒中、节日里的消费者时,你要如何保持水准和诚意?”他认为这类实践将当代艺术从小圈层推动向更广阔的公共文化层面,也让艺术家重新思考自己的社会角色。

自主与沉潜 “F4”风光却无力

在中国当代艺术刚开始与市场发生剧烈碰撞的1990年代,媒体急于制造“神话”,急于塑造可以讲述的明星符号。方力钧和几位同时代艺术家,被冠以“当代艺术F4”标签,成为国内外展览邀请名单上的常客,拍卖会场上标价极高的代表人物,评论家笔下的现象级人物。对许多人而言,那似乎是他“最风光”的阶段。

“那不是我自己选择的。”回忆起那段时期,方力钧语气并无激动,而是冷静。他说那更像是一股浪潮,他只是被推上浪头的人之一。在“F4”的称号之下,是不断的展览、采访、社交、交易邀约。他坦言:“那时不知不觉就变得不太自由了,虽然看起来风光,但你在其中反而是最无力的。”

他逐渐意识到,如果不及时从浪潮中脱身,创作将不可避免地滑入重复和模式化的陷阱。于是他开始慢慢抽身,退出喧嚣,转而投入更沉静、更私密、更系统的创作方式。

方力钧没有刻意摆脱“玩世现实主义”的既有认知,也没有急于寻找全新的“概念标签”,而是选择让作品自己说话,让状态自然流转。喧哗与沉静,爆发与安稳,他都经历过,如今,他更看重持久的力量。

“艺术不是一次高潮,也不是某段被高举的历史时刻。对我来说,它是一辈子的工作。”他的这句话,就像他对画布、对工作室、对日常的态度一样,轻描淡写,却分量十足。

换一种“累”法是最好的休息

“敏感性”,是方力钧口中反复提及的关键词。在他看来,一个艺术家一旦失去了对世界的敏感感知,就不再具备持续创作的能力。所谓的“风格”“技法”“名声”都可以学习、获得或遗忘,但唯有对时间、现实、个体情感的那份独特捕捉力,必须时时保持。

为了维系这种敏感,他自创了一套非常“身体性”的调频机制——换材料、换工作室、换城市,甚至换喝酒的朋友,换聊天的语境。“我发现自己的脑袋只要待在一个地方久了,就会开始钝化。不是懒惰,而是神经适应了,感官就麻木了。”

方力钧在全国多个城市设有工作室——北京宋庄是主阵地,此外还有成都的川味、云南大理的山景、景德镇的陶土气息,甚至在沿海还有一处“将建筑当成作品”的新实验空间。他说:“每一个城市,像一个风格不同的舞台。你进了舞台,情绪、体力、心境都会跟着调整。”

不仅空间,他在媒材上的轮换也极有节奏,油画之后,他会转向陶瓷;水墨之后,可能是木刻;当手感疲乏、情绪失衡时,他甚至会拿起工业电锯,在大块木板上进行声响剧烈的“暴力式创作”。“不同的创作方式会把你从一种内耗状态中拽回来,让你重新聚焦。”

问他这样舟车劳顿会不会太累?方力钧的回答让人反复回味。他说:“换一种‘累’法,就是最好的休息。”

艺术教育应传承梦想

在方力钧的创作世界里,“传承”不是一个口号,而是一种深层次的反省。

他说,中国很多艺术教育的困境,在于“只传了样式,没传梦想”。为了说明这个观点,他用了一个生动的类比——“锤子和盾构机”。古代工匠用锤子凿山打洞,今天工程队用盾构机穿山过海,两者外形差距巨大,但目标一致。

“如果你只看样子,你会以为它们毫无关联;但如果你看目标,它们做的是同一件事。”他说,这就像我们今天教艺术,不该只教“样子”,而是教那背后的信念与渴望。

他也强调,“梦想的传承”需要一种文化责任感。“艺术不是一个人躲在画室里涂画的游戏,它是你对世界的表达方式。”他希望学生们能找到自己的表达对象和动因,不是为了市场或名声,而是为了回应自己真实的生命经验。

现今艺术生态去中心化

谈到目前,方力钧觉得现在是最好的状态。他所说的“好”,不是简单的“轻松”、“热闹”或“赚钱容易”,而是一种更深刻、更复杂,也更接近真实的艺术生态。

“过去的艺术生态是金字塔型的,上面有几个明星艺术家,底下是仰望的人群。今天则像是一张平面网,密密麻麻,每一个节点都可以自己发光。”他认为,当代艺术进入社交媒体与互联网时代之后,“中心化”正在瓦解,资源分配更零散,机会更普遍,但也更不可预测。

的确,在1990年代,只要一个艺术家“红”了,便可能拥有连续的展览、评论、拍卖支持,甚至能迅速积累财富。但那样的“红”往往高度依赖特定的体制、媒体系统与人脉结构。

而今天的年轻艺术家,可能没有画廊代理,也没有策展人引荐,却能通过社交平台积累关注,在独立空间办展,甚至参与NFT或AI生成艺术的实验。他说:“这就是今天最大的不同——你可以靠自己跑出来。”

然而,机会多了,压力也变重了。方力钧看到,很多年轻艺术家在短时间内“出圈”,却很快又归于沉寂。他分析:“这不是他们不够好,而是今天的节奏太快,今天的观众太急。”

他并不认为这种挑战是坏事,反而觉得它“锻炼人”。“潮起潮落的速度越快,你越能看清自己有没有根。”方力钧认为,真正有生命力的艺术家,不会因为“热度”而飘浮,也不会因“沉默”而放弃。他们知道自己的节奏,也愿意沉潜等待。

这种自由也带来了“水准参差”的问题。方力钧并不回避这一点:“确实,信息多了,杂了,不少东西也很粗糙。”但他转而指出:“这才是艺术本该有的样子——混杂、丰富、包容。”他认为,艺术如果只让少数“精英”来决定标准,那才是危险的。

艺术家办展览是天经地义的事

谈起“玩世现实主义”,这个曾牢牢贴在他身上的标签,方力钧并没有急于撇清,也没有执意肯定。他的态度,像他处理画布时的方式——不过度纠缠,但必须回应。“从美术史角度说,这个标签是成立的,它描述了1990年代初期中国艺术家的一种现实态度,一种集体表情。”他说:“但那只是其中一个面而已。”

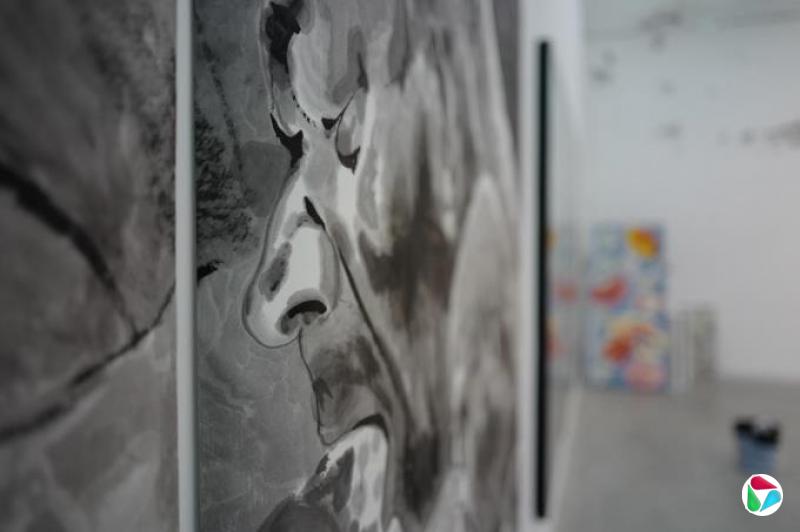

方力钧的作品,早已从早年的“光头人群”符号延伸出更多面向。近年来,他尝试更为私密的肖像、水墨的内敛节奏、陶瓷的物质性探索,甚至以空间装置探讨“身体的居所”这一主题。他说:“这些都不是风格上的变化,而是我对人生阶段的不同回应。”

他以“人性”来解释艺术的复杂。他说:“一个人不可能永远愤怒,也不可能永远幽默,他有犹豫,有失败,有躲闪,有清醒——那才是真正的人。”而艺术,应该忠于这种丰富性,不必强求一致,更不应被一种“美术史式的叙述”所统治。

方力钧如今仍频密创作办展,没有停下。他说:“艺术家创作完作品,就应该展览。这是天经地义的事情。”

若未来能在新加坡举办个展,他充满期待。他曾多次到访狮城,对这座城市国家的文化秩序和开放氛围印象深刻。“新加坡既有华人文化的根,也有全球化的视野,是一个能对话东西方的节点。”他希望如果有机会策划一个展览,不只是展出作品,而是展开一次文化对话。

不是“远离烟火”的艺术家

采访尾声,方力钧说他得去学校一趟,出席家长会,像极了成千上万个要去接孩子,要赶下午通告,要在人群中穿行的父亲。

方力钧的两个孩子,女儿叫如意(20岁),儿子叫吉祥(16岁),就是对生活最真实的愿望。这份生活感,贯穿在他的作品与语气之中。他不是那种“远离烟火”的艺术家,也不想被过度神化。他做饭、喝酒、搬画、锻炼、开车、备课,也出席家长会。他说:“艺术不是逃避生活,而是进入生活之后的另一种表达。”

对他而言,展览不是艺术家的“高光时刻”,而是作品与世界之间建立联结的桥梁。正如家长会不是舞台,但却是他另一个“角色”的现场。艺术与生活,对他而言,并非两件事,而是一条线索的两端——相互牵连,彼此呼应。